필자는 정확하게 2년 전 국내 이륜자동차 차종 분류와 관련하여 본지에 기고를 한 바 있다.

당시에 일부 제작자 등이 자동차보다 안전관련 기준이 완화된 이륜자동차로 자동차를 등록하기 위한 수단으로 자동차관리법 제3조에서 규정하고 있는 이륜자동차에 대한 애매한 정의를 빌미로 국내 기준에 의하면 초소형 자동차로 분류되어야 할 자동차를 이륜자동차로 등록하기 위해 갖은 빌미를 만들어 이륜자동차로 등록하려고 하는 사례를 보아 올바른 정책적 기준이 되도록 하고자 하는 마음에 기고를 한 바 있으나 애석하게도 정부의 잘못된 판단으로 초소형 자동차와 이륜자동차 사이의 애매한 자동차가 이륜자동차로 등록되는 상황을 맞이하게 되었다.

한편 이런 상황에서 일부 혹자는 미래 모빌리티 산업의 육성 등을 위하여 이륜자동차에 대한 범위를 확대할 필요성에 대하여 언급하고 있는 상황이며 그 주장의 근거로 유럽의 자동차 분류 기준을 들고 있는 실정이다.

따라서 필자는 유럽의 자동차 분류에 의한 이륜자동차 분류와 우리나라 초소형 자동차에 대한 분류 기준의 유사점을 알아보고 이에 따른 문제점도 함께 살펴보고자 한다.

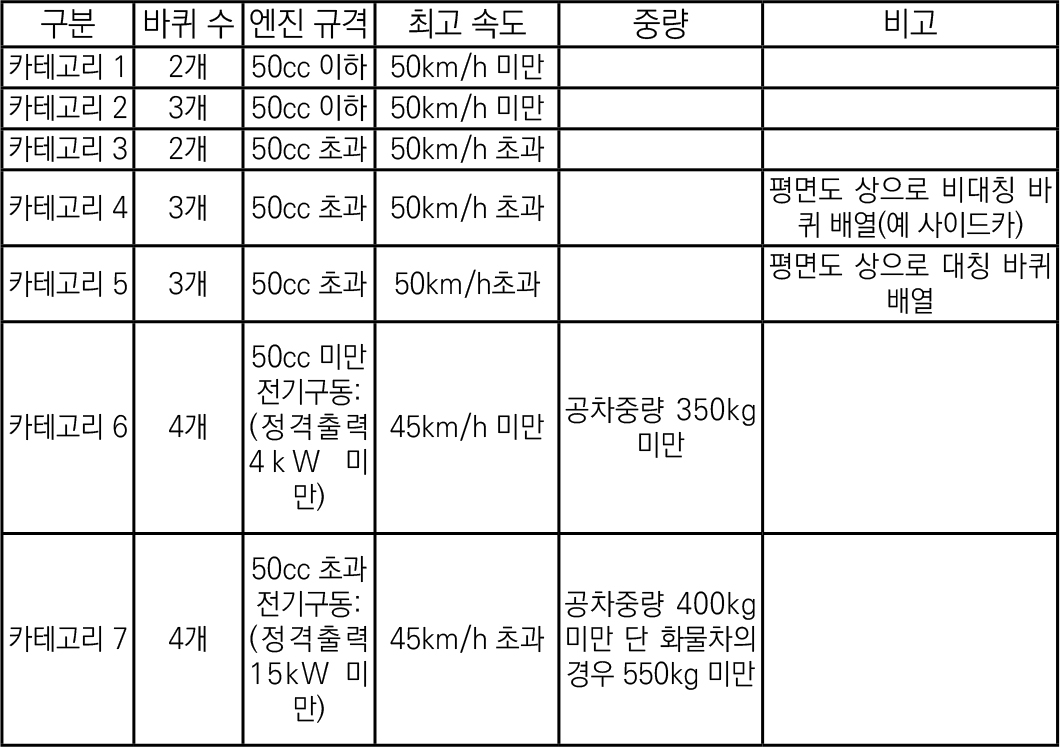

우선 유럽의 경우를 살펴보면 UN ECE WP.29, CONSOLIDATED RESOLUTION ON THE CONSTRUCTION OF VEHICLES (R.E.3), Revision 1 - Amendment 4. Annex7 CLASSIFICATION AND DEFINITION OF POWER-DRIVEN VEHICLES AND TRAILERS의 구동 차량과 트레일러의 분류와 정의에서 다음과 같이 분류하고 있다.

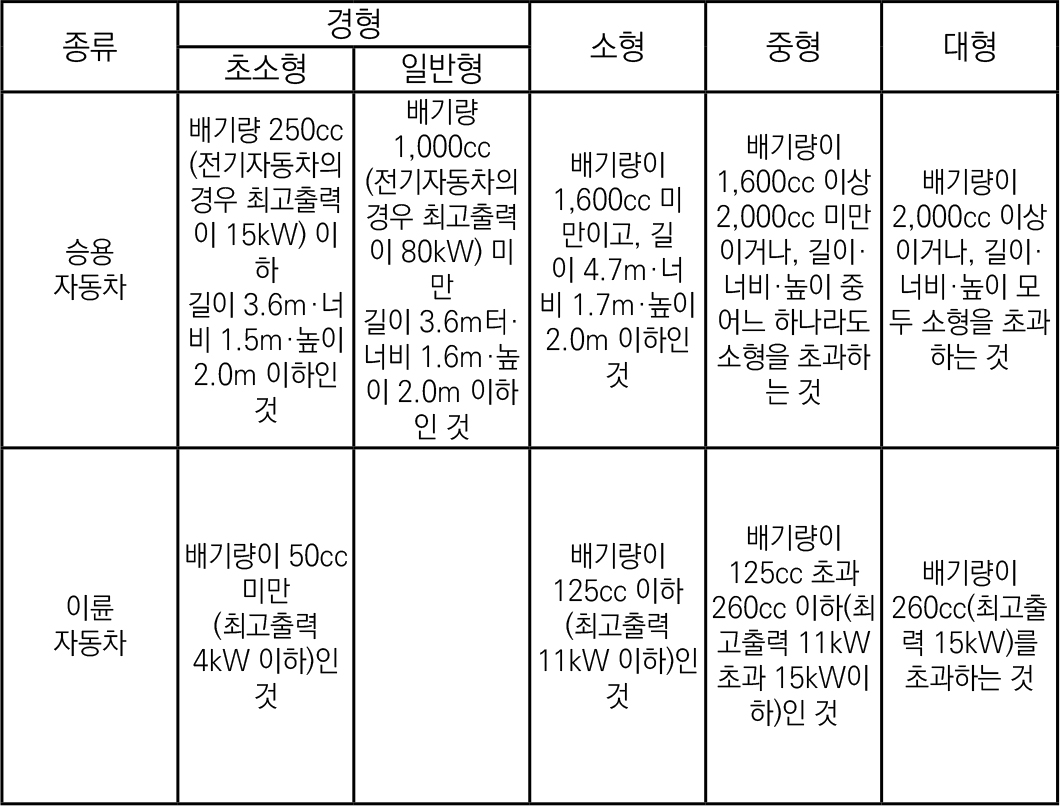

한편, 국내 자동차관리법에서 정하고 있는 자동차의 종류는 자동차관리법 시행규칙 별표1에서 규모별 자동차의 종류를 다음과 같이 분류하고 있다.

위 두 표에서 보는 바와 같이 유럽의 카테고리 7과 우리나라 승용자동차의 초소형이 겹치는 부분이 발생되고 있으며 대표적 차종으로 르노 트위지가 유럽에서는 이륜자동차 L7으로 분류되나 국내에서는 승용자동차의 초소형으로 분류되고 있으며 안전기준도 유럽에 비해 상당부분 높은 기준을 요구하고 있다.

이렇듯 기왕에 국가별 사정에 따라 차종 분류가 다르게 된 구분한 내용을 무시한 채 이륜자동차로 분류된 자동차를 차량의 크기와 중량을 키우고자 이런저런 이유를 들어 정부를 탓하는 것은 결코 옳은 일 이라고 할 수 없을 것이다.

다만, 유럽의 다양한 자동차의 형태들이 이륜자동차의 규격과 기준을 만족한 상태로 새로운 모빌리티의 역할을 하고 있는 만큼 국내에서도 사용자의 다양한 의견을 반영하여 기준을 국제적으로 조화할 필요가 있다고 할 것이다.

아울러 이러한 다양한 자동차의 형태가 도로를 운행하기 위해서는 도로교통법 개정이 필요하다고 판단되며 과거 트위지의 차종 분류 과정에서 경찰청 등에서 이렇듯 다양한 소형 모빌리티를 이륜자동차로 분류하게 되면 운전자가 운행 시 헬멧을 반드시 착용해야 하고 도로에 주차도 할 수 없다는 논리로 이륜차로 도입은 불가하다는 논리를 펴는 등의 자세도 새로운 모빌리티의 도입을 방해하는 요소의 하나라고 생각하는 바이다.

따라서 지금 시점이야말로 정부는 부처를 막론하고 새로운 모빌리티의 건전한 발전과 안전을 위한 합리적 방안을 마련해야 할 때가 아닌가 싶다.