바이크가 등장하지 않더라도, 바이크 얘기처럼 느껴질 때가 있다. 미야자키 하야오 감독의 전성기였던 1989년도에 개봉한 지브리 영화 [마녀 배달부 키키]가 그렇다. 제목에 언급되는 주인공 ‘키키’는 진정한 마녀가 되기 위한 여행을 앞두고 있다. 마녀가 될 아이는 13살이 되면 집을 떠나 새로운 마을에서 1년 동안 혼자 살아가야 한다는 관습 때문이다. 키키의 엄마도 13살 때 지금의 마을로 와서, 마법 약을 만드는 기술로 지금까지 약방을 운영하고 있다. 키키는 그런 엄마의 기술을 전수하지 못해, 빗자루로 하늘을 나는 것 말고는 마땅한 특기가 없다. 주변 사람들의 걱정에도 만류하고 시키는 오늘 밤 당장 떠날 거라며 급히 짐을 싼다. 키키의 설레는 얼굴은 첫 장거리를 떠나는 라이더의 모습과도 사뭇 겹친다.

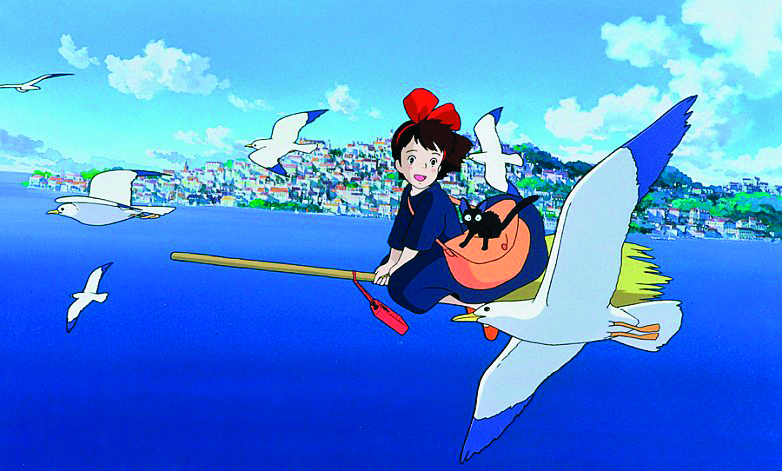

장면 1) 아직 빗자루 타는 게 익숙하지 않은 키키는 고양이 지지를 뒤에 태우고 패기 있게 출발한다.

출발하자마자부터 나무에 이리저리 부딪히는 키키. 그 모습을 보며 엄마는 ‘그렇게 평소에 연습 좀 하지’라며 진심이 담긴 말을 중얼거린다.

누구나 초보의 시절이 있다. 처음 발이 닿지 않는 높은 시트고의 매뉴얼 바이크를 연습할 때의 내가 생각났다. 50미터도 채 가지 못해 좌로 넘어지고 우로 넘어지는 나를 보는 친구의 눈빛은 키키를 바라보는 사람들의 눈빛과 다르지 않았다.

장면 2) 비행이 어느 정도 안정이 되자 키키는 라디오가 듣고 싶은지 고양이 지지에게 라디오를 켜달라 말한다. 한 손만 떼서 버튼만 톡 누르면 될 것 같은데, 두 손은 꼼짝없이 빗자루를 꼭 잡고 시선은 앞만 고정한 채 아직 긴장한 모습이다.

장면 3) 맑은 보름달이 뜨는 날이라길래 원래 출발하려던 것보다 한 달이나 당겨 일찍 출발했건만, 맑은 하늘을 달린 지 얼마 되지 않아 천둥번개를 동반한 폭우를 마주한다.

장거리가 익숙하지 않은 라이더는 일기예보에만 의존한다면 돌발상황에 대비할 수 없다. 장거리를 떠난다면 우비는 필수품이다. 예상하지 못한 추위에도 대응하기 좋다.

폭우가 지나가고 다음날, 맑은 하늘을 마주한 키키는 원하던 대로 바다가 보이는 마을에 도착한다. 빗자루를 타는 생소한 장면에 모두가 키키를 쳐다보고 있는 장면조차도 라이더가 받는 시선과 겹쳐 보였다. 새로운 도시의 사람들은 하늘을 나는 키키가 낯설었고, 키키는 그런 반응에 어쩔 줄 몰라 한다. 다행히도 키키는 우연히 마주친 빵집에서 일을 하며 배달하게 된다. 마녀로서 할 수 있는 장기라는 게 빗자루 타는 것뿐이었지만 그마저도 서툴던 키키는 배달을 하면서 비행 실력도 늘고, 동네 사람들과의 관계도 쌓는다.

평생을 살아온 동네를 떠나 새로운 곳으로 키키를 데려다준 것은 키키의 빗자루이다. 그리고 그 빗자루 덕분에 일자리도 구하고, 사람들도 만날 수 있었다. 빗자루는 키키의 생활에 빼놓을 수 없는 존재가 되었다. 하지만 중요한 건 빗자루가 아니라 빗자루에 탄 마녀 키키일지 모른다. 바이크에 대입해도 같다. 중요한 건 어떤 바이크를 타느냐가 아니라 스로틀을 잡은 당신이다. 당신이 어디로 가는지, 그 길이 어디로 이어지는지, 갈림길에서 무엇을 선택하는지가 중요할 뿐이다.