한때 월급을 <가불>했던 시절이 있었다. 그 시절엔 <외상>이란 말도 일상적인 용어였다.

우리 집도 동네 슈퍼에서 쌀이나 반찬거리를 외상으로 사고 초등학교 교사였던 누나와 간호사 누나, 공무원 누나가 월급날 생활비를 보내주면 어머니가 가게에 가서 외상을 갚곤 했다.

누나들은 내 학비도 교대로 보내주었다. 나 역시 누나들에게 가불 같은 외상을 지었던 셈인데 대학을 졸업하고 회사에 취직하여 월급을 수 없이 탔건만 아직도 반에 반도 갚지 못하고 있다. 누가 그랬던가,

“가족이니까…”라고.

내가 다녔던 회사에는 동료 직원 중에 더러 술집에 외상을 달고 즐겨 술을 마시던 주당들이 있었다. 그 주당 가운데 한 직원은 월급날만 되면 월급봉투(당시에는 현금으로 받음)에서 외상 술값을 빼고 경리과에서 봉투를 하나 더 얻어다 겉장에 기재된 계산표를 교묘하게 수정해서 집으로 가져가곤 했다.

모신문사 기자 K도 우리 직원들이 드나들던 그 술집 출구 쪽 벽에 외상장부가 걸려있었다. 그 장부가 다 채워지기 전 어느 날 불운하게도 그는 지병으로 운명을 달리했다. 하루는 동료들과 회식 후 늘 그렇듯이 2차로 그 술집에 들렀는데 벽에 아직도 그 K기자의 외상장부가 걸려 있는 것이었다. 하여 혹시나 그의 부음을 내가 잘못 알고 있었나 싶어 장부를 들춰보았더니 역시나 그가 죽은 해 그 달에 기록이 멈춰 있었다. 마담에게

“K기자 아직 외상값 안 갚았네요?”하고 슬쩍 물어보았다. 그러자 마담이 출입문 쪽을 돌아보며

“그러게요. 요즘 통 안 오시네…” 한다.

순간 나는 그 K기자가 세상을 떴노라고 말을 해주려다 그만두었다. 어차피 받을 수 없는 외상이지만 희망마저 꺾어버리고 싶진 않아서였다.

경제가 발전하고 신용카드 문화가 확산돼 가불과 외상이 없어진 것은 참으로 바람직한 현상이 아닐 수 없다. 하지만 우리네 정서랄까, 가난해도 훈훈했던 인정의 숨결이 가슴에서 한줌 빠져나간 것 같은 허전한 기분이 든다.

<아궁이와 부뚜막>도 그런 정감어린 삶의 도구가 아니었나싶다.

어린 시절 시골집 부엌엔 아궁이와 부뚜막이 있었는데 어머니는 그 아궁이에다 불을 지펴서 온돌을 따뜻하게 해주셨고 <부뚜막의 소금도 집어넣어야 짜다>란 속담처럼 요리를 해서 우리를 배부르게 해주셨다. 그 아궁이와 부뚜막이 없어진 것은 내가 결혼을 할 무렵, 가구 공장을 운영하는 친구 K사장이 무상으로 주방설비를 해주어서였다. 이제는 그 집을 팔고 서울 아파트로 이사를 하여 그 시절이 아릿한 추억이 아닐 수 없지만 홀시어머니를 모시고 그 열악한 부엌에서 시집살이를 감내해준 아내에게 고맙고 그리고 친구 K사장도 하늘만큼 고맙다. 누나들에게 학비외상을 지고도 한 푼 갚지 못한 것처럼 신세를 진 K에게도 나는 무엇 하나 제대로 보답을 하지 못했다. 그런데도 K는 늘 변함없이 고향을 지키며 언제든 놀러오라고, 와서 막국수와 닭갈비를 같이 먹자고 가끔 전화를 준다. 그래서 더욱 고맙다. 면목이 없는 나로선 그저 언젠가 문학회 회원 S가 한 말로 위안을 삼을 따름이다.

“친구니까…”

부뚜막 시절에 어머니가 쓰시던 살림살이 중에는 <함지>라는 게 있었다. 아름드리 피나무를 깎아서 만든 함지는 음식이나 곡식을 담아둘 때 사용하던 것인데 고무다라와 양푼이 생기면서 홀연히 사라졌다.

함지에 대한 기억이 한 가지 더 있다. 학교를 졸업하고 잠시 여기저기 여행을 다니던 때였다. 늦은 오후에 강원도 정선의 어느 산골마을을 지나는데 마침 한 여인이 함지에다 감자를 수북이 담아들고 개울로 나가 껍질을 까는 것이었다. 그날 그 여인은 놋숟가락으로 껍질을 깠는데 그 이전에 감자를 얼마나 많이 깠던지 놋숟가락 가운데가 초승달처럼 움푹 파여 있는 것이었다. 가끔 아내가 주방에서 요리를 하다 감자껍질을 까달라고 하면 나는 스테인리스 숟가락으로 감자를 까면서 그 여인을 생각하게 된다. 이름도 모르고 얼굴도 기억이 나지 않지만 함지나 놋숟가락과 함께 그 여인은 마치 TV프로 ‘시네마천국’속의 여주인공인 것만 같다.

그런 추억 가운데는 농촌의 전원 화장실인 <잿간>도 있다. 1970년대일 것이다. 여름방학에 가끔 수박·참외밭을 경작하는 샘밭아저씨네 집에 놀러 가곤했는데 그 집에 가면 으레 텃밭 옆에 붙어있는 그 잿간에서 두엄 냄새에 코를 움켜쥐고 파리, 모기떼를 쫒아가며 볼일(대·소변)을 봐야했다. 그래도 볼일을 보는 동안 구멍이 숭숭 뚫린 수수깡흙벽 틈으로 내다보이는 전원 풍경은 지금도 내 찌든 감성에 수채화를 그려주는 순수 진경(珍景)이 아닐 수 없다.

사라진 것 중에 또 하나 아쉬운 것은<삐삐>가 있다. 삐삐. 얼마나 생동감 있는 어감인가! 지금은 스마트폰이 등장하면서 그 어디에서도 찾아볼 수 없는 물건이지만 그래도 한때는 삐삐를 허리에 차고 있는 사람은 매우 역동적인 직업인이었던 시절이 있었다.

언젠가 학교 선배인 K원장(산부인과)이 J대학병원에서 레지던트로 재직하던 때였다. 취재차 가끔 병원에 들렀다가 함께 저녁을 먹을 때가 있었는데 K선배는 식사 도중에 삐삐가 울리기라도 하면 곧바로 숟가락을 내려놓고 병실로 뛰어가야 했다. 산부인과는 그만큼 위기관리를 숨 막히게 해야 하는 의료 현장인 것이다. 최근에 빚어지고 있는 의과대학 정원문제가 특정지역의 산부인과 전문의사 부족이 한 원인이었다고 하니 격세지감이랄까 실로 안타까운 노릇이 아닐 수 없다.

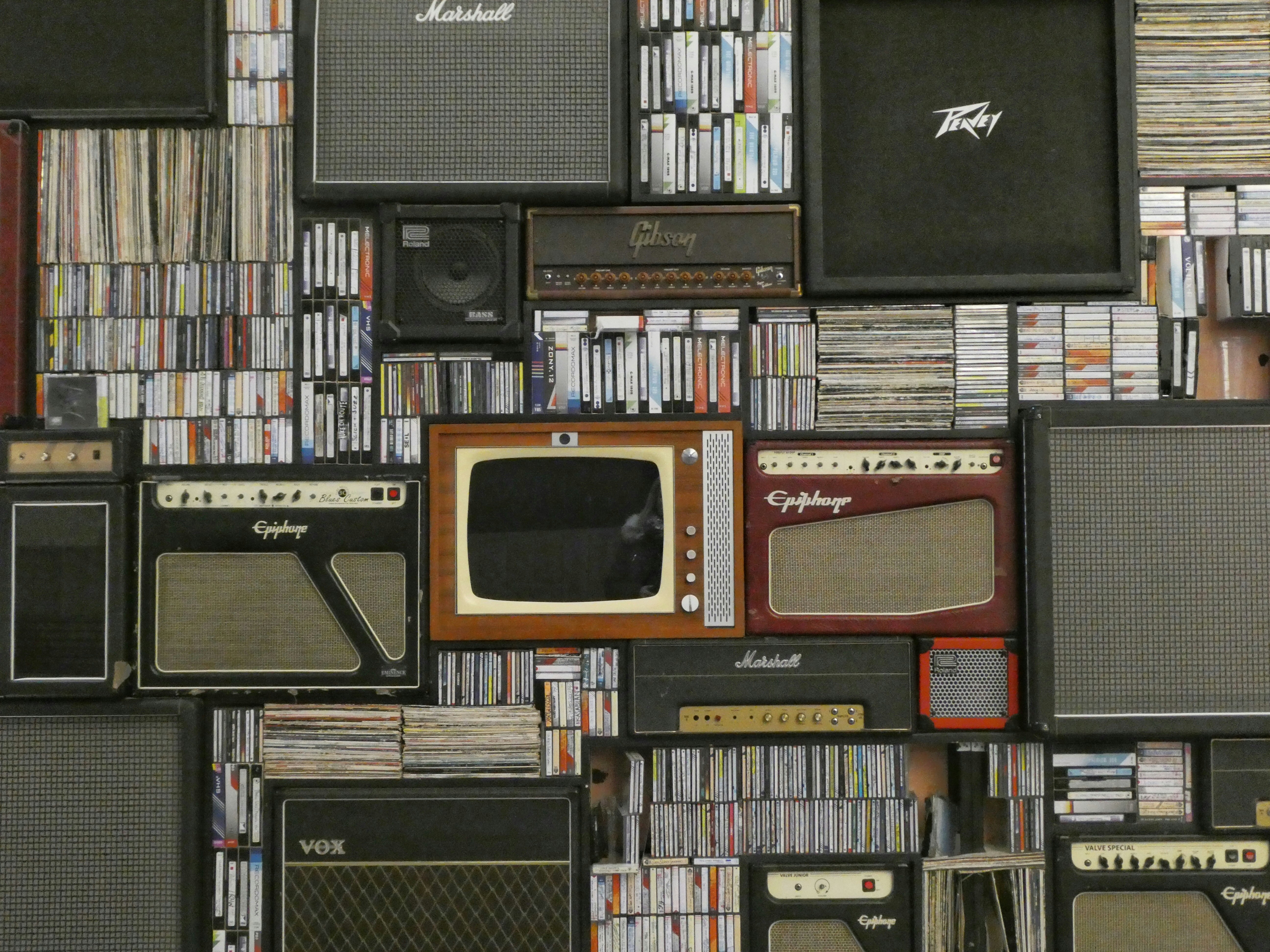

물레방아, 과부, 투전, 요강, mp3…

그 외에도 경제와 문화·문명이 발전하면서 과거에는 많이 썼으나 지금은 잘 쓰지 않는 말이나 물건이 꽤나 많은 것 같다. 너무나 아쉽고 그립다.

열대야가 연일 계속되고 있다. 그나마 프랑스 파리에서 들려오는 올림픽 금메달 소식에 더위가 좀 식는 것 같다.

차제에 나폴레옹과 맥아더의 말을 패러디해본다.

<내 사전엔 죽은 말은 없다. 다만 사라질 뿐이다.>