명나라를 정벌하겠다는 도요토미 히데요시의 꿈은 과대망상이 아니었다. 오랜 실전 경험을 바탕으로 한 수십만의 정예부대, 최신식 조총으로 무장하고 그에 적합한 전법과 훈련, 싸움에 임하는 완강한 기질은 이미 일본 전국 통일로 증명되지 않았던가. 이후 명나라 군대와의 싸움을 봐도 알 수 있듯이 당시 일본군은 동아시아 최강이었다. 반면 중국은 몽고군의 말발굽 아래 항복하였고 뒷날 팔기군의 깃발에 두 손을 들었다.

도요토미 히데요시의 기본 전략은 조선을 파죽지세로 밀어붙여 조선 전역을 장악한 뒤, 진격한 군대가 고립되지 않도록 서해를 통해 한강과 평양으로 군수 물자와 지원군을 보내준다는 전략이었다. 이렇게 조선을 함락하고 조선군대를 보조 군대로 삼고 전라도 곡창지대를 군수기지로 하여 명나라를 친다는 것이었다.

원균, 박홍 등이 싸워보지도 않고 전함과 무기를 바다에 버릴 때까지는 일본의 모든 판단이 옳은 듯했다. 옥포에서 이순신이 이끄는 조선 수군에게 무참히 깨지기 전까지는 말이다. 1591년 2월 전라 좌수사에 제수된 이순신은 1년 남짓한 기간 동안 전쟁 대비에 총력을 기울였다. 전함을 만들고, 화포와 화약을 준비했으며, 군사훈련을 거듭하였다. 조정의 판단과는 달리 이순신은 일본의 침략을 기정사실화하고 일본 수군에 대한 충분한 정보를 수집했다.

적의 침략 정보가 정해진 것은 왜란 발발 이틀 후인 4월 15일, 경상도 방어진이 모두 무너지고 경상 우수사 원균은 처음 적의 침략 소식을 접하자 배와 무기를 바다에 침몰시켜버리고 육지로 피하려 하자 옥포 만호 이운룡이 만류하며 전라 좌수사 이순신에게 구원을 청하기를 여러 번 했다. 허나, 각기 맡은 곳이 있으니 쉽게 군사를 움직일 수 없음을 알렸다. 선조의 명이 있자 마침내 5월 4일, 판옥선 24척을 필두로 협선, 포작선들에 몸을 실은 전라 좌수영 수군이 여수 수영을 출발했다. 5월 6일 원균이 달랑 판옥선 한 척을 끌고 와 합류했다. 5월 7일 척후선에서 신기전을 쏘아 올렸다. 적을 발견했다는 신호. 적선 30여 척이 선창에 정박해 있고 적들은 상륙하여 분탕질을 하고 있었다. 조선 수군을 발견하고는 황급히 배로 돌아온 적들은 다가오는 조선 수군을 향해 소총을 난사했다. 조선 수군은 넓게 학익진을 이루어 포위해 들어가다가 벼락같이 일제히 함포 사격을 퍼부었다. 그동안 일본 수군의 기본 전투 양식은 적선에 접근해 올라간 다음 백병전을 벌이는 것이었다. 여기에 조총까지 갖추었으니 바다에서는 이제 두려울 게 없다고 여겼으나 일찍이 경험해보지 못했던 화포의 공격으로 일본 병선은 부서지고 침몰하였으며, 바다에 떨어진 일본 병사들에게는 화살 세례가 쏟아졌다. 그렇게 적선 26척이 파괴되고, 수많은 적들이 수장되었다. 원균은 이순신에게 장계를 같이 올리자고 하였으나 각자의 수영으로 복귀한 뒤 이순신은 단독으로 ‘옥포파왜병장’을 올렸다. 선조는 처음 거둔 대승에 뛸 듯이 기뻐하였고 이순신에게 종2품 가선대부 품계를 더해주었다.

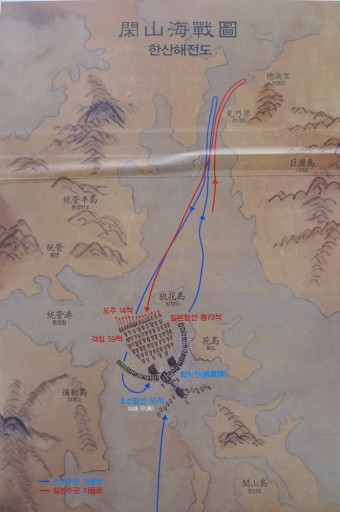

거듭된 수군의 참패에 도요토미 히데요시는 경악을 금치 못했다. 이에, 1700명을 이끌고 용인 전투에서 조선군 5만을 격파한 ‘와카자카 야스하루’를 출전시키기로 결정한다. 사실 그의 주특기는 육전이 아니라 해전이었다. 의욕이 충만한 와키자카는 다른 장수들과 합동작전을 벌이라는 도요토미 히데요시의 명을 무시하고 이순신과의 일전을 서둘렀다. 7월 4일 여수에서 출영한 이순신, 이억기 함대는 7월 6일 노량에서 원균과 합류했다. 적 70여척이 견내량으로 집결중이라는 소식을 접하고 한산도 앞바다로 끌어내어 무찌르기로 결정한다. 어영담이 5척의 전함을 이끌고 들어가 적을 유인해내는 데 성공했다. 이순신의 학익진 함대망으로 와키자카 함대 70여척은 특유의 함포 사격과 숨돌릴 틈 없는 거북선의 거침없는 진격으로 적선 59척이 격침되고 일본 수장 와키자카는 간신히 달아났다. 이것이 그 유명한 “한산대첩”이다. 이어 조선 함대는 안골포에서 다시 적선 20여 척을 깨뜨린 뒤 개선했다. 조선 수군은 50여 일 뒤 다시 출병하여 부산포를 공격해 적선 100여 척을 깨뜨리는 전과를 올렸다. 일본은 해전을 했다 하면 백전백패, 그렇다고 보급로를 포기할 수도 없는 상황, 이에 도요토미 히데요시는 연안을 따라 난공불락의 왜성들을 쌓도록 함으로써 최소한의 보급로를 확보했다.

아직 조선이 망하라는 운명은 아닌가보다.