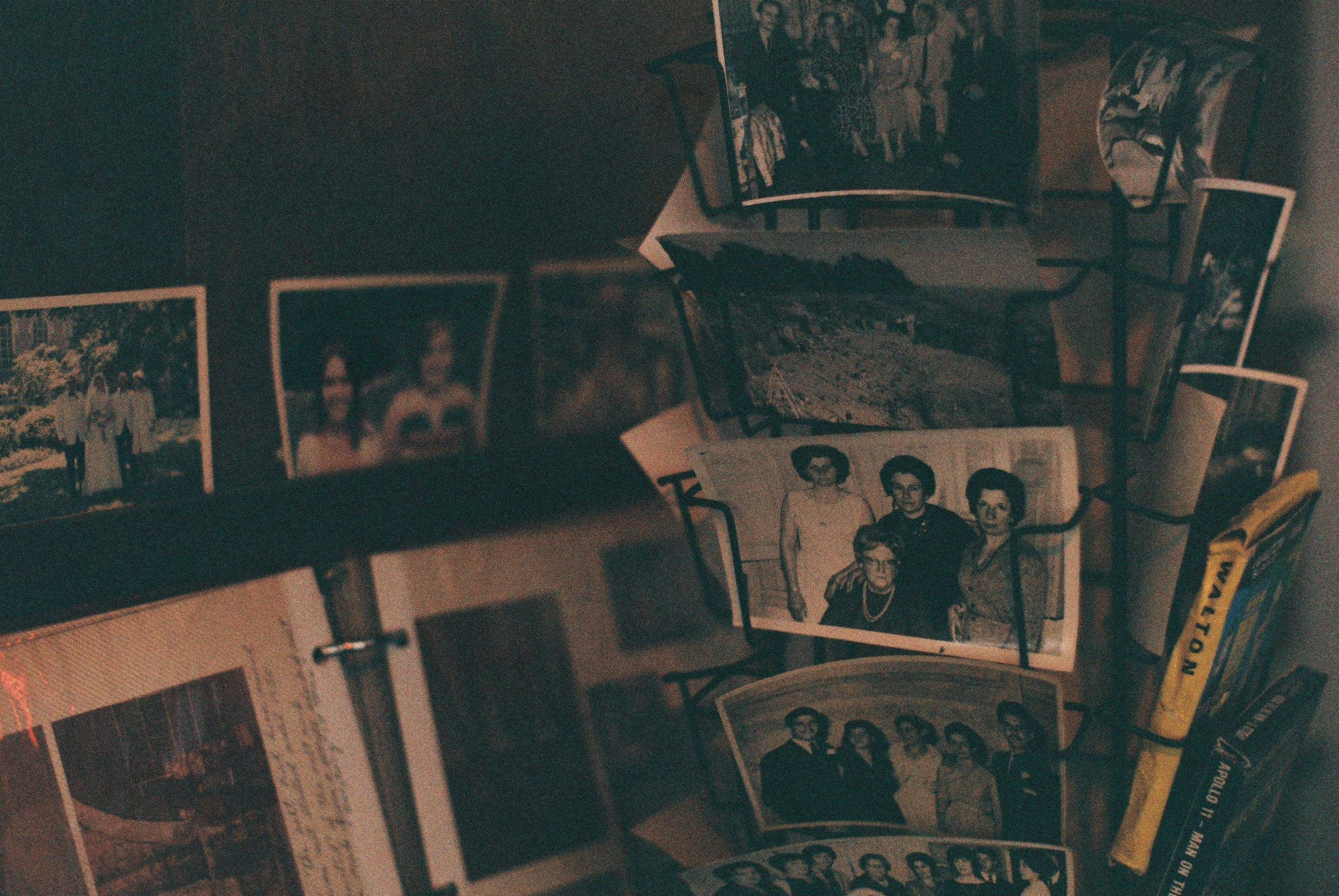

어머니의 유품은 반닫이, 박달나무다듬이(방망이 포함), 놋대야, 대나무효자손… 등이다.

진품명품 TV프로에 내보낼만한 수준은 아니지만 어머니의 손때가 묻고 추억이 담긴 것들이라 소중히 간직하고 있다. 아내도 시어머니에 대한 정이 깊었던지 이사 다닐 때 마다 꼭 챙겨서 갖고 다닌다.

반닫이를 볼 때면 어머니가 노랑 비단저고리를 곱게 개어 넣어두셨던 기억이 은근하다. 아버지와 혼례 때 입었던 옷이라며 입관할 때 꼭 입혀달라고 소원하셔서 이제는 이 세상에 없지만 반닫이 안에는 늘 노랑 비단저고리가 넣어져있는 것만 같다.

박달나무다듬이를 보면 또 언제나 콧등에 땀방울이 송송 맺혀가며 모시와 삼베를 마름하기 전에 방망이질하던 어머니의 모습이 삼삼하다.

그런가하면 어머니가 잡곡의 뉘를 고를 때 쓰시던 놋대야에는 내가 죽다 살아난 기억이 담겨있기도 하다. 언젠가 고개 너머 농장집 아주머니가 백합 농사를 지어 시장에 내다팔고 남은 것 한 다발을 어머니에게 주고 가신 적이 있었다. 그때 나는 그 백합 꽃다발을 한꺼번에 그 놋대야에 담아서 방에 들여놓고 낮잠을 자다 그만, 꽃들이 한꺼번에 활짝 피는 바람에 백합꽃향기에 자극받은 목이 페리칸 목처럼 부어올라 죽을 뻔했던 기억이다.

장인어른이 남기신 것은 시집과 수필집, 풍수지리 관련 저서 그리고 수석(壽石) 한 점이다.

수석은 주먹 크기의 오석(烏石)인데 생전에 어르신의 고향 친구가 준 것이라 한다. 명석은 아니지만 10여 년 전, 어르신이 작고한 후 책장은 처남이 정리하고 일반 유품은 장모님이 정리했는데 수석은 몇 해 전, 아파트 이사 때 장모님이 나에게 하사하신 것이다.

장인어르신은 일찍이 풍수지리 교양서적인 『풍수조화와 장법(風水調和와 葬法)』을 출판할 정도로 풍수와 장례법에 밝은 시인이셨다. 그러나 풍수나 장례법에 대해 나에게 별로 설명을 하시지 않았다. 그저 시인으로서 문단 동향에 대해서만 몇 마디 묻곤 하셨는데 시를 쓸 때처럼 늘 말을 아끼고 신중하셨던 것 같다.

여하튼 수석이 거실에 있어 그런가, 나는 가끔 그것을 바라보며 장인어른의 모습을 회상하게 된다. 수석을 애장하는 사람들 사이에 일생일석(一生一石)이란 말이 있듯이 물려주신 그 단단한 오석을 보노라면 깊게 굴곡진 주름과 짙고 맑은 검은 빛이 격동의 역사를 과묵하고 청렴하게 지내오신 장인어른의 사리를 친견하는 것만 같다. 그 사리 같은 오석처럼 내 마음 속에 살아있는 어르신의 시(詩) 한 편 읽어본다.

<산수(山水)>

길고 긴 유랑의 길

하늘을 맞대고

산은 바다를 그리며

바다는 산을 그리며

돌고 도는 나날

무던한 침묵

끝없는 포용

이 시는 어르신의 <시와 수필집>『나의 메아리』와 저서인 『風水調和와 葬法』에 실려 있는 시이다.

그에 비해 불행하게도 우리 선친이 남겨준 유품은 없다. 아니 기억에 없다. 그도 그럴 것이 내가 태어나기 석 달 전에 돌아가셨으니, 유복자라 무엇 하나 직접 받을 수가 없었기 때문이다. 다만 굳이 찾는다면 그것은 바로 내 몸뚱이 하나가 유일한 유품이라고 해야 할 것 같다.

어머니의 소꿉동무인 옥자아주머니가 우리 집에 이따금 놀러 오시면 올 때 마다

“아이구, 씨도둑은 못한다더니, 어쩜 요렇게 아범을 쏙 빼 닮았누.”하시는 거였다. 그리고는 내 얼굴과 머리를 쓰다듬어주곤 하셨는데, 그런 날이면 나는 거울 앞에 서서 한 번도 보지 못한 아버지를 만나보듯 거울을 들여다보곤 했다. 들여다보면서 나는 내 몸속에 혹시 아버지가 남긴 특별한 DNA가 있지 않았을까? 하는 허망한 상상을 해보곤 했다.

그러나 성장하면서 예술이나 학술 방면은 고사하고 뭐 하나 남들보다 뛰어난 소질을 찾을 수가 없었다. 어느 날은 나도 왼손으로 가위질을 하기에 이효석의 소설 「메밀꽃 필 무렵」에 등장하는 허생원의 아들 동이처럼 어머니에게 아버지가 왼손잡이가 아니었느냐고 물어본 적도 있었다.

그러나 어머니는 고개를 저으셨고 어느 날인가, 무심코 지나가는 말로

“너처럼 어디서 얻어온 물건을 잘 버리지 않으셨다.” 했다.

아내도 이사철만 되면 그런 습성이 나에게 있음을 확인시켜주었다.

“왜 읽지도 않는 책을 버리지 않는 거예요?”

아닌 게 아니라 봄이라 그런가, 버리지 못한 책과 허접한 물건들이 이것저것 눈에 띈다. 하여 버릴 것들 다 버리고 그 자리에 꽃나무를 심는 마음으로 나는 우리 아이들에게 무엇을 남겨줄까 곰곰이 생각해보았다. 하지만 서글프게도 마땅히 짚이는 것이 없다. 모두 다 버려야 할 것들 뿐, 나다운 것이랄까, 가령 감동적인 작품이나 시대가 변해도 가치가 변하지 않는 골동품을 하나도 찾을 게 없다. 물론 살날이 아직 좀 남아있어 희망이 없진 않지만, 조급한 마음으로 하루는 아들에게 슬며시 물어보았다.

“먼 훗날, 이 아빠를 좀 기억해줄래?”

그러자 아들은 짓궂게 한마디 툭 던진다.

“앞으로 하시는 거 봐서요…”