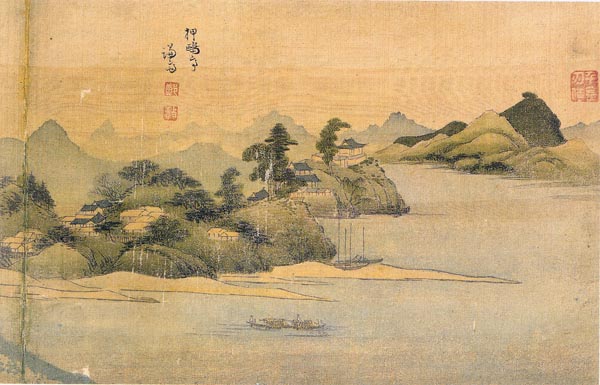

계유정난(癸酉靖難, 1453)을 통해 최고의 권력을 구가하던 한명회는 1476년(성종 7년) 남은 여생을 유유자적하기 위해 한강 가에 압구정이란 정자를 지었다. 그런데 이것이 오히려 화근이 되어 그의 화려했던 정치적 인생에 종지부를 찍게 될 줄은 그 당시 아무도 상상할 수 없었다. 한명회 소유의 정자였던 압구정이라는 명칭은 한명회가 중국 문객 예겸에게 부탁해서 받은 것이었다. 한명회가 중국에 사신으로 가서 예겸과 마주 앉아 시로서 서로 응대하던 차에 한명회가 예겸에게 이름을 지어달라고 한 것이다. 이에 예겸은 압구(狎鷗)라고 이름하고 또 기(記)를 지어 주었던 것이었다. 압구정이 완성되는 날 성종은 이를 기려 압구정시를 직접 지어 내리기도 하였다. 그런데 이것은 당시 젊은 관료들의 반발로 철회되었다.

그런데 워낙 풍광이 좋은 터라 그 소식이 중국까지 알려졌다. 그리하여 중국에서 사신이 오게 되면 반드시 거치는 코스가 되었다. 1481년(성종 12년) 이때도 역시 중국 사신이 와서 압구정을 관람하기를 청하였다. 그러자 한명회는 좁다는 이유를 들어 사신의 방문을 거절하였으나, 계속되는 사신의 요구에 어쩔 수 없이 방문을 허가하였다. 문제는 이때부터 비롯되었다. 한명회가 자신의 정자가 좁아서 중국 사신이 방문하여도 잔치를 열수 없다는 구실로, 국왕이 사용하는 차일을 청하였던 것이다.

“신의 정자는 본래 좁으므로 지금 더운 때를 당하여 잔치를 차리기 어려우니, 담당 관서를 시켜 정자 곁의 평평한 곳에 큰 장막을 치게 하소서.” 그러나 성종은 이를 허가하지 않고 매우 불편한 기색을 드러내며, “경(卿)이 이미 중국 사신에게 정자가 좁다고 말하였는데, 이제 다시 무엇을 혐의하는가? 좁다고 여긴다면 제천정(濟川亭)에서 잔치를 차려야 할 것이다.”라 하였다. 그러나 한명회는 여기서 포기하지 않고 보첨만(補簷幔), 처마에 잇대는 장막을 청하였다. 그러자 성종은 다시 제천정에서 잔치를 치르도록 하고 이를 불허하였다. 그러자 한명회도 여기서 굴하지 않고 심지어는 자기 아내가 아파서 잔치에 나갈 수 없다는 핑계를 대며 자신의 의사를 관철하려고 하였다.

이에 대단히 진노한 성종은 승정원에 다음과 같이 지시하였다. “우리나라 제천정의 풍경은 중국 사람이 예전부터 알고, 희우정(喜雨亭)은 세종(世宗)께서 큰 가뭄 때 이 정자에 우연히 거동 하였다가 마침 신령스러운 비를 만났으므로 이름을 내리고 기문(記文)을 지었으니, 이 두 정자는 헐어버릴 수 없으나, 그 나머지 새로 꾸민 정자는 일체 헐어 없애어 뒷날의 폐단을 막으라.”

그런데 문제는 여기서 그치지 않고 이후 승지나 대간의 비난이 한명회에게로 쏟아졌다. 이때마다 성종은 한명회의 잘못을 꾸짖는 선에서 일을 매듭지으려고 하였다. 그러나 그 반발이 계속되자 결국 성종도 한명회의 국문을 지시할 수밖에 없었다. 벼슬을 떠나 갈매기를 벗 삼아 여생을 마무리 짓겠다는 의지로 지은 정자가 그를 정치 일선에서 물러나게 한 것이다.

한명회는 세조와 성종대에 이르기까지 총 5번의 공신 책봉에 있어서 4번이나 1등 공신에 오르며 1462년 우의정, 1463년 좌의정, 1466년 영의정에 이르기까지 최고의 권력을 누렸다. 그의 1남 4녀 중 셋째는 예종, 넷째는 성종과 혼인시키며 세조의 사돈, 예종과 성종의 장인어른으로서 30여 년간 무소불위의 권력을 누렸다. 계유정난(癸酉靖難)을 통해서 알 수 있듯이 한명회는 세상을 바라보는 관점이 남달랐던 것 같다. “수양대군, 김종서의 댁에 방문하여 절대 집안으로 들어가지 마시고 계단에서 김종서에게 서찰을 내미십시오. 10월 10일인지라 아직 보름이 되려면 멀어 달빛이 그리 좋지는 않을 것입니다. 김종서가 달빛에 글을 읽으려고 한눈을 파는 사이에 임운을 시켜 철퇴로 내리치십시오. 주저함 없이 한번에 끝내셔야 합니다.”라고 정확한 설계와 시·공간과 심리의 예측이 가능했던 자이다. 예종은 즉위후 13개월 후 단명하였는데, 예종은 경국대전을 편찬하는데 있어 노비의 문제를 두고 한명회와 대립하였다고 한다. 또한 예종은 왕권을 강화하기 위하여 훈구 대신의 권력을 약화시키려 하였다. 실록에는 예종의 사망에 대하여 이렇게 적고 있다. ‘아버지인 세조가 아팠을 때 밤낮으로 돌보느라 몸이 많이 약해진 상태에서 세조 사망 이후 슬픔이 도가 지나쳐 식음을 전폐하여 병이 날로 심해져 갔다. ’그러나 예종이 앓고 있던 족질은 경미한 것으로서 예종이 죽기 전날까지 괜찮았으나 갑자기 사망하였다. 예종에 대하여 실록에는 효자로 좋게 평가하고 있지만, 최대 수혜를 보는 자가 아마도 범인이 아닐까 싶다.

한명회는 73살까지 장수하고 죽었으나 후에 연산군 때 폐비 윤씨 사사 사건의 관련 인물로 1504년 무덤에서 꺼내져 목이 잘리는 부관참시(剖棺斬屍)를 당한다.