오토바이와 햄버거는 작년 전주 영화제에서 제목에 오토바이가 들어갔다는 이유 하나만으로 보게 된 영화다. 매번 포스터에, 제목에, 스틸 사진에 이륜차가 나온다는 이유 하나만으로 영화를 고르게 되는 나 자신을 스스로도 어떻게 할 수 없는 것 같다. 사실 오토바이를 기준으로 영화를 선택하지 않으려는 시도조차 하지 않았지만… 하여튼 이번에도 무슨 내용인 줄도 모르고 급하게 예매해서 보러 들어간 것 치곤 꽤 재밌게 보았다.

대략적인 영화의 내용은 다음과 같다. 때는 2007년. 고등학생 소년가장인 가혜는 종종 같은 반 아이의 MP3 같은 물건을 훔쳐 동생을 주거나 팔아 돈을 마련하곤 한다. 여느 때와 같던 학기 말, 가혜는 중학생인 동생이 지난 학기 동안 반장이었다는 사실을 뒤늦게 알게 된다. 2007년의 반장들은 체육대회나 중간, 기말고사 등 행사가 있을 땐 으레 반에 햄버거, 피자 등 간식을 돌리곤 했다. 하지만 가혜는 광현의 반에 햄버거를 돌려줄 돈이 없다. 가혜는 친구들과 함께 오토바이를 훔쳐 중고장터에 팔아 돈을 마련하려는 계획을 세운다.

여기서 나오는 오토바이는 좋게 말하면 생활 밀착형 오토바이, 나쁘게 말하면 도로에서 항상 무시당하는 그 오토바이다. 언더본 바이크. 시트에는 속칭 '잉방'이라고 불리는 영국 국기 모양 방석이 그물망으로 얼기설기 묶여있는 오토바이. 어느 길 위에서나 볼 수 있지만 아무도 이 오토바이가 길 위에 있는지 모르거나, 모르는척 하는 그 오토바이.

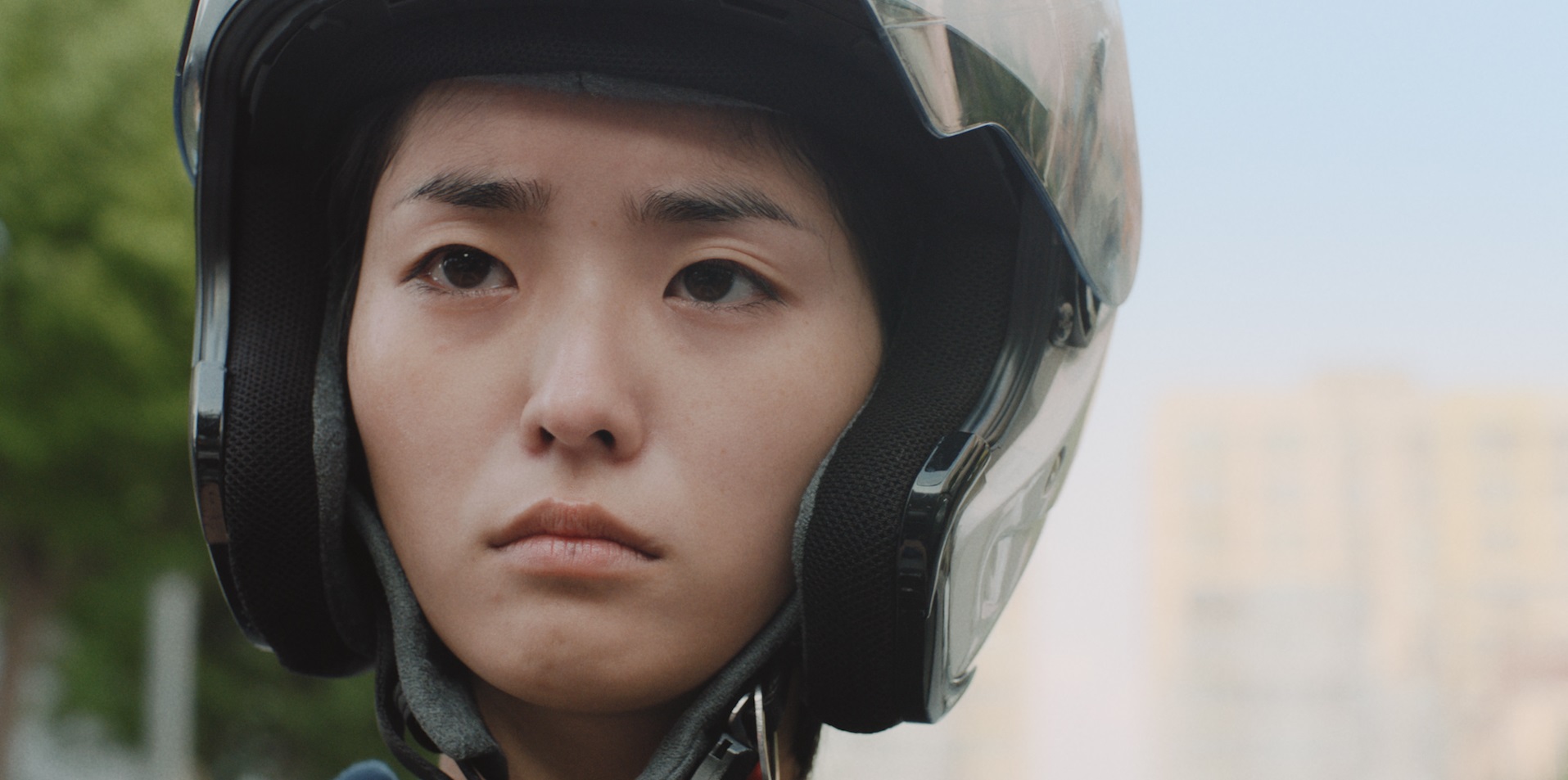

어떤 영화에서는 오토바이가 정말 멋있고, 캐릭터의 부와 멋짐을 표현하기 위한 수단으로 사용된다. 하지만 ‘오토바이와 햄버거’와 같은 영화에서는 오토바이가 캐릭터의 구질구질함을 표현하기 위한 어떤 방식이다. 극 중에서 ‘불량 학생’으로 쉽게 치부되는 가혜와 그 친구들은 ‘하이바’를 쓰고 오토바이를 타고 만나 공원을 배회한다. 오토바이의 멋진 장면 같은 건 별로 나오지 않고 되레 찌질하고 모른 척하고 싶은 모습투성이다. 그렇지만 이 모습들이 오히려 눈에 띈다. 오토바이를 훔치고, 중고로 팔아 돈을 마련하려고 하지만 경찰이 나타나 쫓기듯 도망치고. 그 과정에서 오토바이는 스팩타클함이라기보다는 이들의 어떤 숨기고 싶을지 모를 모습과 맞닿아있다.

이러한 대비는 미디어 속 표현 방식의 차이에 그치지 않는다. 내가 ‘바이크’를 탄다고 하면 사람들은 ‘멋있다’는 반응부터 보이지만, citi100을 탄다고 했을 때는 ‘그거 ‘짱개’ 오토바이 아니냐?’는 식의 반응이 주다. 나에겐 인생의 새로운 장을 열어준, 가장 사랑하는 오토바이가 누군가에겐 혐오의, 무시의 대상이 되곤 한다. 왜 우리는 흔히 볼 수 있는, 우리와 가까운 것들을 더 쉽게 혐오하게 되는 걸까?

내가 100cc의 작은 바이크, 시티백(CIti100)을 탈 때와 250cc의 트리커를 탈 때 도로 위에서 다른 차들이 나를 대하는 모든 태도가 완전히 다르다. 내가 시티백 위에 있을 땐 도로 위에 버젓이 존재하는 내가 보이지 않는 것처럼 구는 사륜차들 사이에서 애써 노력해가며 살아남아야 했다. 하지만 트리커를 타고 나서는 180도 다른 도로가 펼쳐졌다. 같은 길을 같은 시간에 가더라도 도로 위에서의 대우가 다르다고 해야 할까. 슬픈 사실은 나도 250cc의 바이크가 주는 안정감에 적응하게 됐다는 것이다. 내가 깜빡이를 켜고 차선을 변경하려 하면 자연스럽게 양보해주고, 갑자기 내 옆 차선에서 횡으로 밀고 들어와 차와 차 사이에 끼이는 위험천만한 상황이 일어나지 않는 쾌적한 도로를 당연하게(실제로 당연해야 하는 것이지만) 생각하게 된 것이다.

아이러니한 것은 같은 100cc여도 에이프를 탈 때와 시티백을 탈 때의 취급이 다르다는 것이다. 둘 다 소배기량에 크기가 크지 않은 바이크라는 대분류 안에 속해있음에도 피부로 느껴지는 시선의 온도 차이가 꽤나 심하다. ‘예쁜', ‘취미용' 바이크와 ‘못생긴', ‘생계형’ 바이크를 다르게 대하는 게 느껴질 때마다 마음이 아프다. 같은 엔진에 같은 구조, 같은 사람이 같은 옷을 입고 타고 있어도 완전히 다른 상황에 놓인다. 그냥 도로 위 차들뿐만 아니라 사고 시 경찰, 보험사 직원 등 피할 수 없이 만나야 하는 사람들의 태도까지도 다르다.

한쪽 다리는 시티백 위에, 한쪽 다리는 트리커 위에 올려두고 운전하면 누군가는 자신의 시각이 편견이었음을 깨닫게 될까? 너무나도 당연한 사실인 ‘바이크 위에 사람이 타고 있습니다. 당신과 같은 운전자입니다.’ 따위의 스티커를 등에 붙이고 다녀야 할까? 어떻게 하면 편견 어린 시선에 균열을 줄 수 있을까? 고민해볼 일이다.