새로운 것에 도전하는 것도, 나다니는 것도 좋아하는 나는 이상하게도 운전하는 것 만큼에서는 소심했다. 2012년, 나는 킥보드를 한 대 마련했다. 첫 번째 킥보드는 인터넷 중고 상점에서 발견하여 저렴하게 구입했다. 당시 킥보드로는 도로를 다닐 수 없기에 주로 인도를 이용했는데 작은 바퀴가 보도블록과 요철을 감당하지 못했다. 결국 인터넷 검색 끝에 성인용 킥보드로 나온 큰 휠의 킥보드를 10만 원에 구입할 수 있었다. 당시 다니던 두 군데의 직장 모두 집에서 도보 10분 내외 거리에 있었기 때문에 킥보드를 타면 출퇴근 시간을 절반으로 단축할 수 있었다. 쉬는 날에는 서울 이곳저곳을 킥보드와 대중교통을 이용해서 모험을 떠나기에 제격이었다. 접으면 부피가 작아지는 덕분에 기차에 킥보드를 싣고 여행을 가기도 했다. 걷는 것도 좋아했지만, 킥보드를 타면 평지에서는 조금 더 빠르게 갈 수 있었고 내리막이라도 있을라치면 소소한 스피드도 즐길 수 있어 만족스러웠다. 자전거를 배워야겠다는 생각은 자주 했지만, 따릉이가 생기기 전이었으므로 자전거를 사는 수밖에 없었던 게 잘 탈 수 있을지도 모르는 걸 사는 게 부담스러웠다.

킥보드를 탄 지 2년 정도가 지나서야 자전거를 타는 법을 배웠다. 일본 여행 중이었고, 함께 여행을 온 친구와 걷기에는 멀고 대중교통으로 애매한 곳을 가기 위해 숙소에서 빌려주는 자전거를 타고 가기로 했다. 자전거를 탈 줄을 모르는 나는 호기롭게 ‘오전동안은 네가 나에게 자전거를 가르쳐주고 오후에 자전거를 타고 가자!’고 이야기했고, 한적한 골목에서 자전거 개인지도를 받았다. 각기 다른 나라에서 온 외국인 여행자들과, 다 큰 어른이 자전거를 배우는 게 너무 신기한 현지인들이 모여 내가 자전거를 배우는 것을 지켜보았다. 한국어,일본어 그리고 영어로 여러 가지 팁을 전수받으며 어떻게든 앞으로 갈 수 있는 실력을 갖추게 되었다. 하지만 한참 연습하다 보니 저녁이 되어버려 소기의 목적은 휘발되었다. 그래도 두 바퀴 자전거를 운전하게 된 내가 너무나 대견해서 기존의 계획 따위는 잊어버린 지 오래였다. 여행 일정 내내 자전거를 타고 다녔다. 중심이 흔들흔들해서 한번은 어떤 보행자 쪽으로 기우뚱 기울뻔한 적도 있다. ‘똑바로 보고 다녀!’라는 일본어를 묘하게도 알아듣고 ‘스미마셍’을 염불처럼 외웠지만 그것조차 재미있었다.

자전거를 배운 지 2년 만에 나는 오토바이를 샀다. 가장 큰 이유는 집 근처였던 직장을 그만두고 버스를 갈아타야 하는 곳으로 옮겼기 때문이었다. 종종 자전거를 타고 달리는 건 기분 좋았지만, 왕복 2시간 거리를 매일 자전거로 출퇴근하는 건 무리라고 생각했다. 또, 당시 룸메이트가 바이크를 탔는데, 그가 바이크의 시세와 유지비를 말해주지 않았더라면 바이크를 사는 게 감당할 수 있는 가격이 아니라고 지레짐작하고는 포기했을지도 모른다. 또, 중고 바이크 매물의 상태를 확인하고 집으로 가지고 와주는 등의 혼자서는 할 수 없는 일들은 룸메이트의 도움을 받았다. 모터 달린 걸 한 번도 운전해보지도 않은 주제에 ‘자전거를 탈 줄 알면 바이크는 금방 탄다’는 말에 일단 사면 어떻게든 탈 수 있겠지 생각했다. 서울에 있는 공공 자전거인 따릉이를 이용해서 동작구에서 용산구까지 출근하면서 앞으로 바이크를 타게 되면 다니게 될 출퇴근 루트를 익히기도 했다.

나의 첫 바이크는 시티백이었다. 지금은 디엔아이 모터스가 된 대림에서 1987년도부터 생산된 시티백은 한국에서 가장 흔한 오토바이 중 하나일 것이다. 배달 오토바이로 많이 사용되고 배기량도 낮은 탓에 ‘겨우 그런 걸 타?’ 하는 야유 섞인 말을 듣기 쉬운 바이크이기도 하다. 하지만 내 눈에는 시티백이 예뻐 보였다. 그럴 만도 했던 게 초기의 시티백은 혼다의 커브를 라이센스로 생산한 바이크였기 때문이다. citi 100 이후에 디자인과 배기량, 각종 스펙이 변경되어 시티 에이스며 플러스며 베스트며 여러 가지 시리즈가 추가로 나왔지만, 미학적으로 가장 완벽한 시티백은 초기에 나온 citi 100 이라고 생각한다.

처음 바이크를 탔을 때가 희미하게 기억난다. 스로틀을 천천히 조금만 당겨야 한다는 말을 듣고 그렇게 했는데 붕 하고 급발진했다. 몇 번은 스로틀을 아주 조금씩만 당겨서 스로틀 감을 익혔다. 그러고는 공터에 원동기 시험 굴절코스를 그려놓고 그대로 따라가는데 몸이 마음을 따라주지 않았다. 이쯤에서부터 바퀴를 틀어야 한다는 말에도 ‘그렇게 하고 있는데….’하는 생각만 들어 답답하고 억울했다. 그래서 내린 특단의 조치. 당시 바이크를 가르쳐주던 친구가 굴절 코스를 바로 하는 건 무리인 것 같으니 큰 8을 그리면서 빙빙 돌아보라고 제안했다. 그렇게 20바퀴쯤 돌았을까. 코너를 돌 때 스로틀 조작을 어떻게 해야 하는지 조금 알 것 같았다. 그렇게 원동기 굴절 코스를 통과해보니 처음에는 탈선하다가 금세 코스 내에서 주행할 수 있게 되었다.

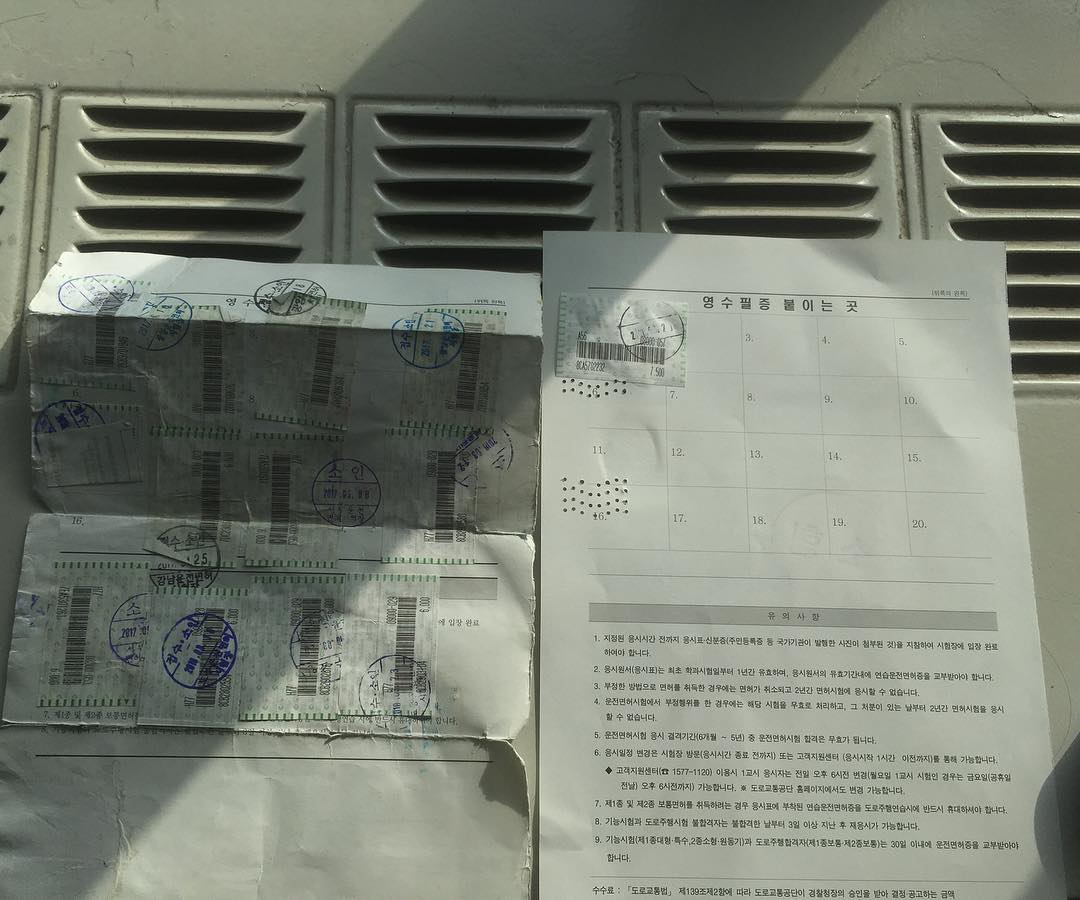

그렇게 두 번, 세 번, 네 번, 다섯번.. 서울 서부 시험장부터 광진구, 강남, 전남의 광양 시험장 등등을 쏘다녔다. 어느덧 12번째 원동기 면허시험을 예약했다. 이번에는 동행이 있었는데, 함께 첫 번째 원동기 시험을 봤던 친구가(물론 바로 합격했다) 이제는 2종 소형 시험을 보러 간다길래 그 친구 바이크 뒤에 타고 함께 시험장에 도착했다.

시험장 입구에서 필증이 가득한 내 응시표를 흘깃 보고는 ‘오늘은 꼭 붙고 이제 그만 오세요~’라는 말을 건넸다. 이 얘긴 지난주에도 들었던것 같은데.. 오히려 불안한 마음이 슬금 얼굴을 내밀었지만 쉽게 면허 시험에 합격했다. 그렇게 바이크를 산 지 1여년이 지나서야 나의 바이크 라이프가 시작되었다.