조선 후기 세도정치의 문을 연 김조순. 사진은 말년의 김조순 초상화.

조선 후기 세도정치의 문을 연 김조순. 사진은 말년의 김조순 초상화.순조 32년 4월, 막후 김조순이 68세의 나이로 죽었다. 실록의 졸기 또한 칭찬 일색이었다. 죽은 그날로부터 나라에서는 그에게 영의정을 증직했고, 문신으로서 최고의 영예인 ‘충문공’이라는 시호를 내려주었다. 성균관 유생들은 연명 상소해 김조순의 사당 건립을 청하였고, 왕은 이를 받아들이고 원액을 하사한다.

살아서나 죽어서나 이렇게까지 대접받고 받들어진 신하가 일찍이 있었던가. 이는 그의 남다른 처신이 가져온 결과이다. 그는 순조의 수렴청정 기 몸을 한껏 낮추고 대제학, 훈련대장, 병판, 이판 등 내리는 벼슬마다 극구 사양했다. 순조의 친정 이후로도 그의 처신은 달라지지 않았다. 그는 부원군 국구로서의 당연직인 영돈령부사 이외의 그 어떤 것도 마다했다. 이런 그였기에 순조 연간에 그가 어떤 역할을 행했음을 보여주는 구체적인 기록은 별로 없다. 정조의 능인 건릉 천장을 주도한 일 정도가 그나마 눈에 띄는 일이다.

순조 21년, 정조 비 효의왕후가 승하했을 때 정조의 능에 합장하자는 의논이 일자 김조순은 소를 올려 정조의 능 자리가 좋지 않다며, 이 기회에 천장 할 것을 청했다. 그렇게 천장이 결정되었고, 김조순은 이어 새 능지를 정하는 일도 주도했다. 대신과 지관들 모두 동의해 건릉은 오늘날의 자리로 천장 되었고, 효의왕후는 합장되었다. 왕이 치하하려 하자 이 역시도 김조순은 즉각 차자를 올려 사양했다. 그렇게 그는 죽는 날까지 낮은 처신으로 일관했다. 그는 순조 시대의 최고 실력자였음은 분명하다. 왕의 국구라는 신분과 김상헌, 김수항, 김창집의 후예라는 가문의 후광, 일관된 처신으로 얻은 높은 신망, 그리고 막후에서 행한 탁월한 정치력이 어우러져 무려 30년 가까이 최강의 막후 실력자로 남았다. 흔히 그로부터 안동 김씨의 60년 세도정치가 비롯되었다고 말한다.

세도정치(勢道政治)는 특정 가문이 권력을 장악하고 정치를 좌지우지했던 순조 이후 조선의 정치 형태이다. 흔히 홍국영을 세도정치의 원류로 보곤 하는데, 세간이 그를 세도 재상이라 불렀던 데 기인한다. 그러나 순조 이후의 정치를 세도정치라 부르게 된 것은 그 이전의 정치와 본질적으로 구분되기 때문이다. 그 이전의 정치는 물론 200년 넘게 이어져온 당파정치이다. 따라서 세도정치란 당파정치를 대체한 정치로서 특정 가문의 위세가 당파보다 우위에 서게 되었음을 반영한 표현이다. 또한 세도정치의 주체는 왕가와 혼인 관계로 이어진 척신 가문이다.

김조순은 영·정조 때의 홍씨가와 김씨가의 오랜 전쟁을 복기해보며 생각했다. 그러고는 ‘나서지 말고 물러서자, 다른 척신들과 싸루려 들지 말고, 손을 잡자. 권력을 독식하려 하지 말고 나누자’. 그리하여 반남 박씨를 우대하고, 순조 중반 이루에는 세자빈 가문으로 떠오른 풍양 조씨들을 후히 대하였다. 그리고 유능한 선비들도 적극 천거하면서 사류의 호응을 샀다. 이에 더는 과거와 같은 당도, 당의 영수도 없다. 선비들도, 성균관 유생들도 기개를 뽐내려 하기보다는 유력 가문의 문전을 기웃거렸다. 임금이 정사에 손을 놔버리고 비변사에서 대부분의 결정이 이루어지면서, 비변사를 장악한 척신 가문들이 나랏일을 주무르는 세도정치 시대가 열린 것이다. 김조순이 살아 있을 때는 그나마 세도정치로 상징되는 병폐들이 제어되고 정치도 안정되었건만 그의 죽음과 함께 세도정치는 막장으로 치닫는다.

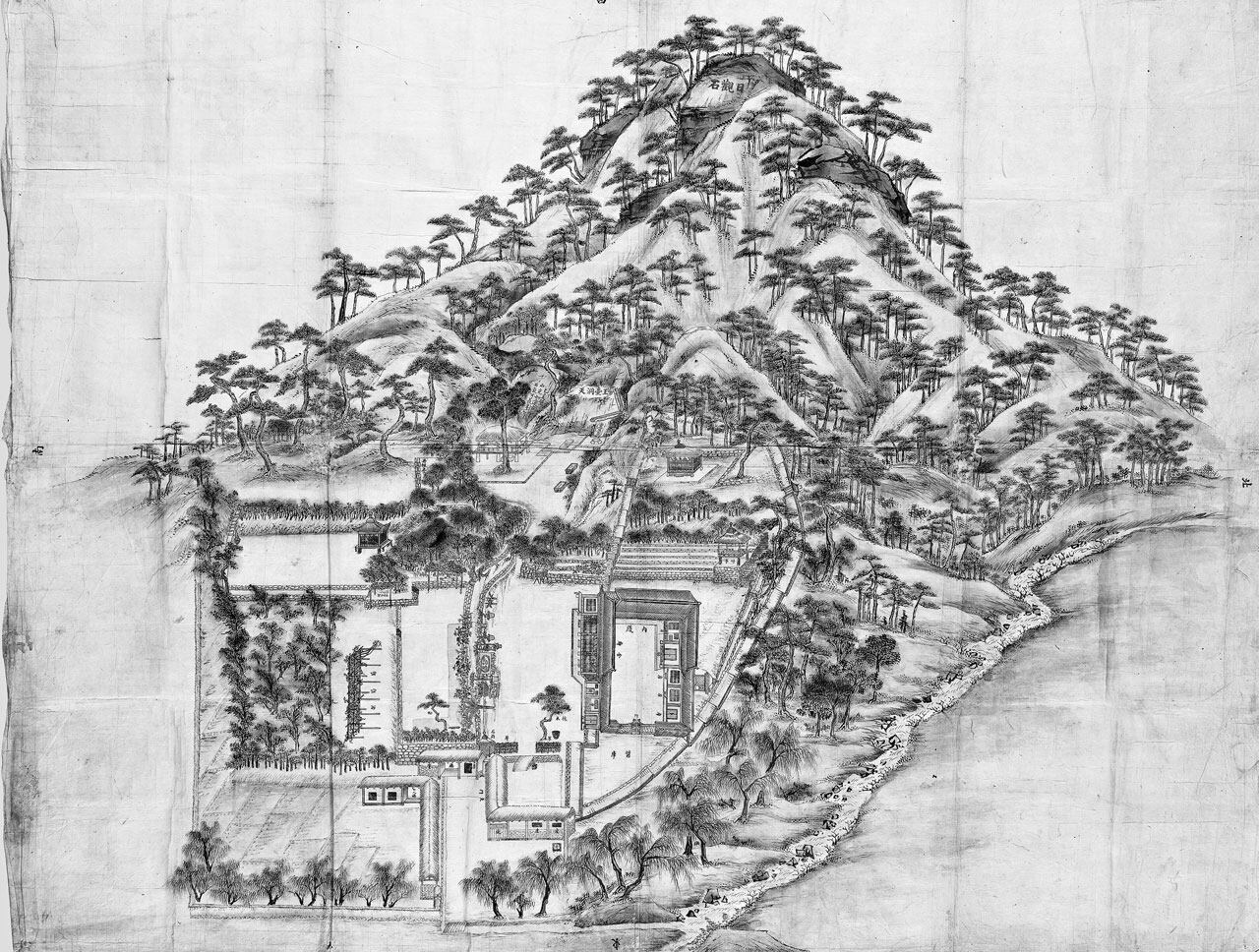

안동김씨별장 옥호정도 그림 상단에는 북악산 백련봉을 진경산수로 그려냈고, 하단에는 지금의 서울 삼청동 주택가에 있었다고 추정되는 옥호정 사랑채를 조감한다.

안동김씨별장 옥호정도 그림 상단에는 북악산 백련봉을 진경산수로 그려냈고, 하단에는 지금의 서울 삼청동 주택가에 있었다고 추정되는 옥호정 사랑채를 조감한다.이러한 형세였으므로 종실이라 하더라도 김씨 일문의 세력에 억눌려 살아야 했으며, 다른 세력이 안동 김씨의 힘을 빌리지 않고서는 정치에 참여할 기회조차 희박해졌다. 따라서 정치 기강이 극도로 문란해져서 유교적인 관료정치는 무너지고, 붕당 사이의 세력 투쟁 시대로부터 척족이 정권을 농단하는 시대로 변화했던 것이다.

왕실의 외척이 정권을 독차지함으로써 척족의 가문이 고위 관직을 독점하여 정치 기강이 더욱 문란해졌다. 그로 말미암아 농민들의 피해는 더욱 커졌으며, 많은 뇌물을 바치고 관직을 얻은 관리들은 그 대가를 농민에게서 쥐어 짜내어 자신의 이익을 반영했다. 당시 재정을 확충하는 제도는 전정(田政), 군정(軍政), 환곡(還穀)이었으며, 통틀어 삼정(三政)이라 하였다. 세도정치와 맞물려, 삼정은 날로 문란해져 갔다. 전정에서는 삼수미, 대동미, 결작, 도결 등의 폐해가 극심했고, 군정에서는 황구첨정, 백골징포, 족징, 인징 등의 각종 편법이 생겨서 농민을 괴롭혔다. 환곡 또한 고리(高利)로 이익을 착취하는 수단이 되었으며, 반작·허류 등 여러 가지 방법으로 농민들을 수탈하였다. 이러한 삼정의 문란은 농민에게 과중한 부담이 되었을 뿐 아니라, 국가의 재정까지 위협하게 되었고, 곳곳에서 민란이 발생하게 되는 원인이 되었다.

부의 편중과 권력을 획득하는 기술 때문이었을까.

안동 김씨의 후손들 중 상당수가 조선 멸망 후에도 독립운동가와 거물 정치가들이 배출되면서 국가 부흥에 기여하게 된다.