선조를 설명할 때면 빠지지 않고 등장하는 표현이 방계 콤플렉스였다. 사실 왜란 전까지 선조의 왕권은 매우 안정적이었다. 왕권을 위협하는 척신도, 외척도 없었다. 수렴청정을 맡았던 대비도 7개월 만에 물러난 상태였다. 서자도 아닌 서손으로, 그것도 위에 형을 둘이나 둔 채 보위에 오른 선조였지만, 그의 출신을 문제 삼은 시시한 역모사건조차 한번 없었다.

때문에 형제나 사촌들을 경계할 필요조차 없었다. 장자인 임해군이 열아홉 살이 될 때까지 세자 책봉을 미룬 것도 방계 콤플렉스와는 무관했다. 그때까지 아기를 낳지 못한 왕비에게서 기적의 출산을 바라고 책봉을 늦춘 게 아니라 사랑하는 인빈이 낳은 자식을 세자로 삼고 싶었던 것이다. 그렇다면 임란 이후 광해군에 대해 선조가 보여준 무시와 견제는 무엇 때문이었을까? 임진왜란이 끝나고 흔들렸던 권력은 회복되었지만 떨어진 위신까지 회복될 수는 없었다. 선조는 도망만 다녔고, 선위 소동만 20여 회 남짓한 데다 제 한 몸 건사하기에 급급해했던 자신의 모습을 볼 때마다 세자의 모습과 대비되는 느낌이었으리라. 어린 나이에 위험천만한 곳으로 들어가 사실상 조정으로서 나라의 구심 역할을 해낸 아들 광해군, 이순신을 생각할 때마다 느껴야 했던 열등감을 세자를 볼 때면 다시 느껴야 했을 것이다. 질투와 열등감은 미움으로 변해갔을 것이다.

선조 41년 2월 1일 찹쌀밥을 먹은 뒤 왕은 갑자기 위독해졌고 그날로 죽음을 맞이했다.

중원의 지배자 명나라는 만력황제의 사치, 조선 파병을 비롯한 여러 차례의 원정에 따른 재정 고갈 등이 얽혀 쇠약의 길을 걷고 있었다. 반면 그들의 지배를 받던 건주 여진의 추장 누르하치는 급격히 힘을 키워가고 있었다. 명나라의 여진 지배방식은 분리 통치, 대신에 각 부족의 추장들에게는 벼슬과 경제적 이권을 주어 다독거려왔다. 어느 해, 명나라는 자신들에게 맞서는 여진 부족을 치다가 그만 그동안 복종해왔던 누르하치의 할아버지와 아버지를 죽이는 실수를 저지른다. 그러나 누르하치는 분노를 감추고 여전히 명나라에 충성을 다했고 미안했던 명나라는 그에게 더 많은 특혜를 안겨주었다. 이를 배경으로 힘을 키워 어느새 인근 부족들을 통일하기에 이른 누르하치는 임진왜란 때 이미 두 차례나 조선에 2만 명의 원병 파견을 제의했을 만큼 성장해 있었다. 8기제로 불리는 그의 군대 운용방식은 효율적이어서 여진 부대는 빠르고도 강했다. 1616년 누르하치는 마침내 후금을 건국하고 1618년에는 대명 선전포고를 하기에 이른다.

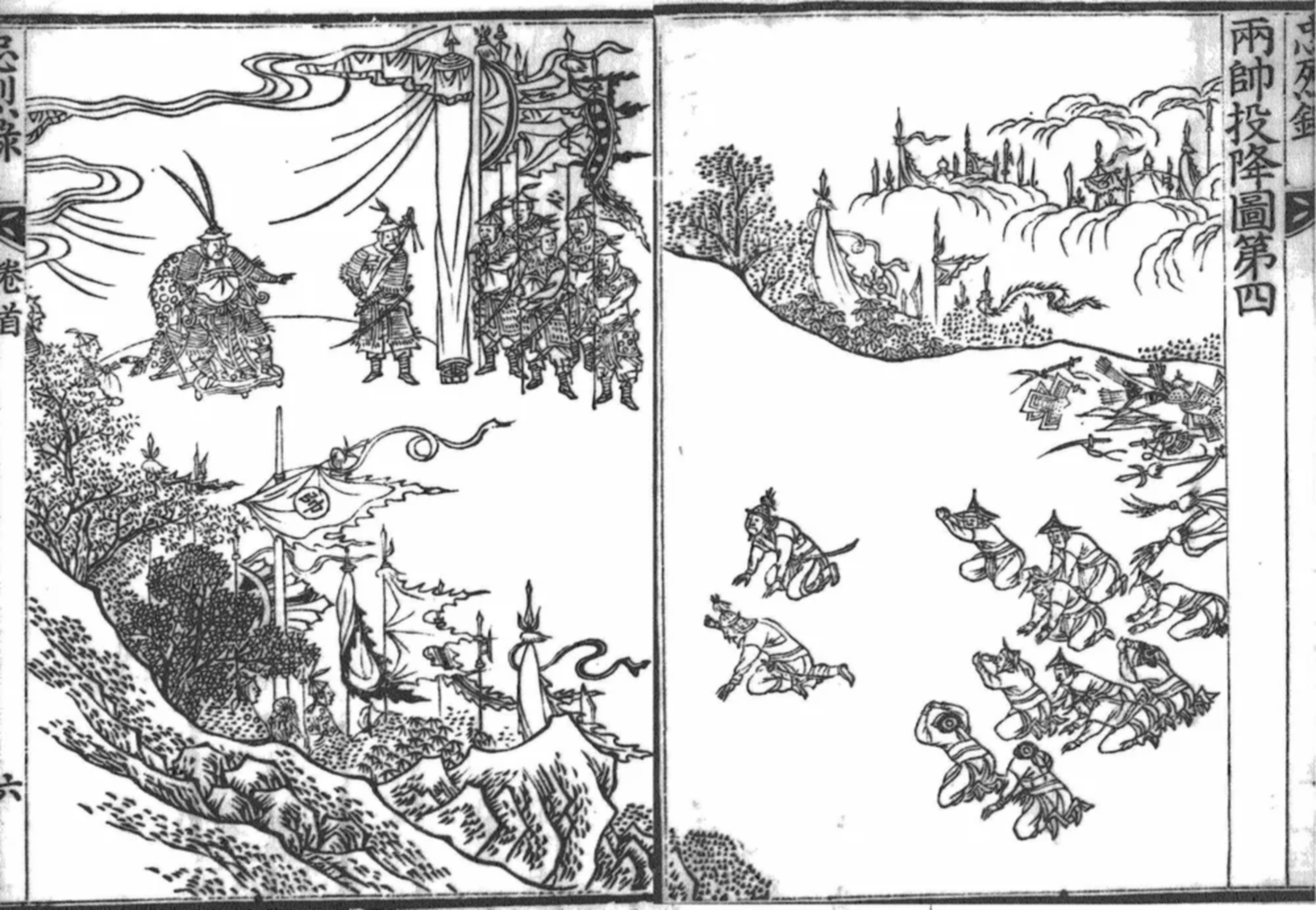

광해군 10년, 명은 원병 요청을 하기에 이른다. 이 당시 조선 사대부들이 명나라에 대해 갖고 있던 생각은 천자의 나라, 우리는 제후국이니 곧 신하의 나라이므로 중국의 요청이 있으면 즉각 출동할 수 있어야 한다는 것이었다. 하지만 임금은 중국의 병력으로 일거에 적을 섬멸하기는 어려울 것이니 경솔히 정벌하려 하지 말고 만전을 기해야 할 것이란 의견을 내었다. 왕은 후금은 물론 중국의 정세도 면밀히 탐지할 것을 명하는 한편, 국내 사정이 중국에 알려지는 걸 막기 위해 <조보>에 대해서도 검열토록 하였다. 이때 요동의 총책임자는 경략 양호로, 왜란 때 참전했던 인물이다. 조선의 사정을 설명하러 자문을 갖고 떠난 이잠을 만나 조선의 입장, 정확히는 광해군의 입장을 확인하고는 정병 1만명을 뽑아서 대기할 것을 요청하였다. 명의 계속되는 압력과 친명파의 요청에 더이상은 징병을 미룰 수 없어 요구한대로 1만 명의 병사를 모았다. 중국의 병력 추가 요청이 있어 결국 1만 3000명이 압록강을 건넜다. 서울을 떠나기 전에 임금이 거듭 당부한 말은 “중국 장수들의 말을 그대로 따르지만말고 오직 패하지 않을 방도를 강구하는데 힘쓰라”였다. 음력 2월이었지만 북방은 연일 눈보라, 병사들의 사기는 말이 아니었다. 합세한 중국군의 형세도 한심했다. 사령관은 도독 유정으로, 그 역시 왜란 때 조선에 왔던 장수였다. 조명 연합군은 심하에서 후금 대군을 만났다. 중국군 선봉대가 삽시간에 궤멸되고 유정 이하 중국 장수들은 화약포 위에 앉아 집단 자폭했다. 김응하가 이끄는 조선군 좌영은 급히 목책을 설치하고 화포를 쏘며 적에게 많은 타격을 입혔다. 그러나 갑작스런 돌풍으로 화포는 무용지물이 되고 몰아치는 적들에 맞서 김응하는 끝까지 분전하다 전사했다. 조선군 우영은 진을 치기도 전에 섬멸되었다. 강홍립은 중영을 이끌고 산으로 올라가 진을 쳤다. 완전히 포위된 상황! 강홍립의 조선군은 후금에 투항한다. 소식을 들은 조정은 우선 장렬하게 전사한 김응하를 증직하고, 그의 가족에게는 상을 내렸다. 조선 측과 굳이 서로 척을 지지 말자는 의사를 타진한 누르하치는 한 걸음 더 나아가 화친을 요구하는 시신을 보낸다.

나라의 실익과 대외 상황판단을 정확하게 해낸 광해군은 경험의 덫에 빠진 것일까?