동학(東學)은 1860년(철종 11년) 수운 최제우(崔濟愚, 1824-1864)가 창시한 조선 말기의 민족 사상으로, 급변하는 시대적 상황 속에서 민중의 삶을 구원하고 새로운 세상을 열고자 했던 움직임이었다. 서양 문물의 유입과 서학(천주교)의 확산, 그리고 부패한 정치와 삼정의 문란으로 민생이 도탄에 빠진 혼란스러운 시기에, 동학은 조선 민중에게 새로운 희망과 이념을 제시하며 급속도로 확산되었다. 1905년 손병희에 의해 '천도교'로 개칭되어 오늘날까지 이어지고 있다.

동학의 창시자 최제우는 경주 출신으로, 쇠락하는 조선 사회의 모습을 보며 세상을 구할 방도를 고뇌했다. 1860년 득도 체험을 통해 "시천주(侍天主)" 사상을 깨닫고 동학을 창시하였다. 동학이라는 이름은 당시 서양의 학문인 '서학(西學)'에 대비하여 '동방의 도'라는 의미를 담고 있다. 당시 조선은 극심한 내우외환에 시달리고 있어, 안으로는 세도정치와 탐관오리의 횡포로 백성들의 삶은 피폐해졌고, 자연재해와 역병이 겹쳐 민심은 흉흉했다. 밖으로는 서양 열강의 침략 위협과 서학의 확산으로 전통적인 사회 질서가 흔들리고 있었다. 이러한 배경 속에서 동학은 민중의 고통을 헤아리고 새로운 세상을 염원하는 목소리에 부응하며 빠르게 확산되었다.

동학의 사상은 유교, 불교, 선교 등 한국 전통 사상을 바탕으로 하면서도 서학의 영향을 받아 독자적인 교리를 형성했다. 주요 사상은, 시천주(侍天主) '하늘님을 모신다'는 의미로, 인간 안에 내재된 하늘의 존재를 강조한다. 외부의 신을 모시는 것을 넘어, 인간 스스로가 하늘의 기운을 받아 존귀한 존재임을 자각하는 것을 뜻한다. 인내천(人乃天) '사람이 곧 하늘이다'라는 동학 사상의 핵심이자 가장 혁신적인 주장이다. 모든 인간은 신분, 계급, 성별, 나이, 빈부에 관계없이 평등하며, 존엄한 존재임을 천명한다. 이는 당시 엄격한 신분 질서에 대한 강력한 도전이자 인간 존중 사상의 발현이었다. 사인여천(事人如天) '사람 섬기기를 하늘처럼 하라'는 실천적인 사상이다. 사람이 곧 하늘이므로, 타인을 존중하고 사랑하는 것이 곧 하늘을 섬기는 행위임을 강조한다. 이는 인간 평등을 넘어 상호 존중과 연대를 통해 이상 사회를 구현하고자 하는 정신을 담고 있다. 후천개벽(後天開闢) 현세의 혼란과 부패가 끝나고 새로운 세상이 열린다는 사상이다. 이는 단순히 종말론적인 세계관이 아니라, 인간의 노력과 실천을 통해 지상에 평화롭고 정의로운 사회, 즉 '지상천국'을 건설할 수 있다는 희망적인 메시지를 담고 있다. 보국안민(輔國安民) 나라를 돕고 백성을 편안하게 한다는 사상이다. 단순한 개인적인 구원을 넘어, 사회와 국가의 안녕을 추구하는 민족적이고 사회적인 성격을 띠고 있다.

최제우 순도 이후 동학은 제2대 교주 해월 최시형(崔時亨, 1827-1898)에 의해 계승되었다. 최시형은 정부의 탄압을 피해 교단을 재정비하고 『동경대전』, 『용담유사』 등 경전을 간행하며 교리를 체계화했다. 또한, '주문 수련', '청수 의례' 등 구체적인 신앙 방법을 정립하고 포접제(包接制)를 통해 교세를 전국적으로 확대했다.

동학은 최제우의 순교 이후 지하 조직으로 활동하며 민중 속으로 더욱 깊이 파고들었다. 교세가 확산되면서 동학은 단순한 종교를 넘어 사회 변혁을 요구하는 민중 운동의 성격을 띠게 되었다. 1892년과 1893년에는 최제우의 억울함을 풀어달라는 '교조신원운동'이 전개되었고, 이는 이후 동학농민혁명의 중요한 배경이 되었다.

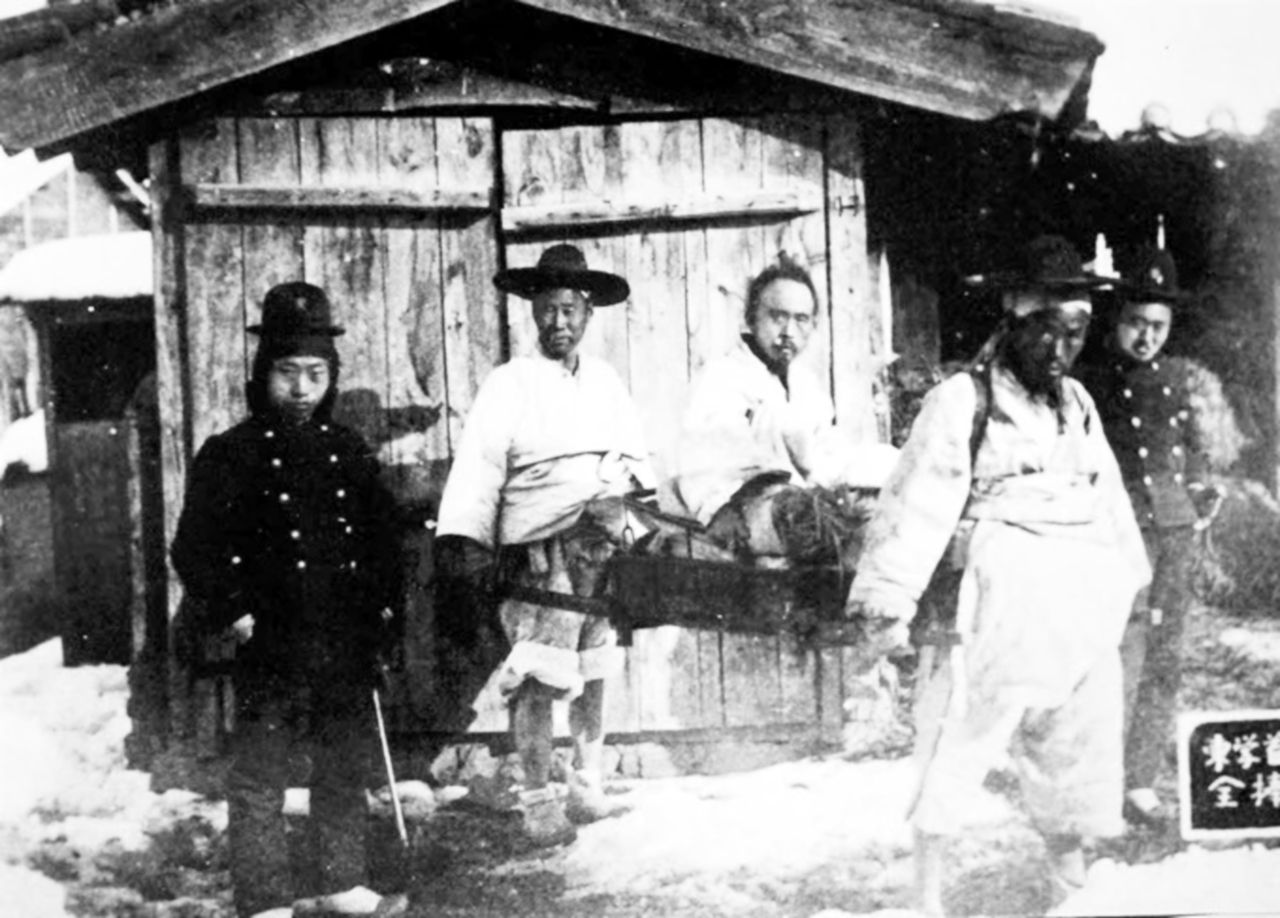

1894년(고종 31년)에 발발한 동학농민혁명은 동학 사상을 바탕으로 일어난 대규모 민중 항쟁이다. 고부 군수 조병갑의 탐학에 맞서 전봉준 등 동학 교도와 농민들이 봉기한 것이 시작이었다. 이들은 "보국안민"과 "폐정개혁"을 기치로 내걸고 부패한 관리 척결, 외세 배격, 신분제 폐지 등을 요구하였다. 농민군은 황토현 전투, 장성 전투 등에서 관군을 격파하고 전주성을 점령하였다. 정부는 농민군을 진압하기 위해 청나라에 원병을 요청했고, 이를 구실로 일본군까지 조선에 들어오면서 청일전쟁이 발발했다. 전주화약으로 정부와 농민군 사이에 일시적인 평화가 찾아왔지만, 일본군의 경복궁 점령과 청일전쟁 발발 이후 일본의 내정 간섭이 심화되자 농민군은 다시 봉기하였다. 그러나 우금치 전투에서 우수한 무기로 무장한 일본군과 관군 연합군에게 크게 패했고, 전봉준 등 지도자들이 체포되면서 동학농민혁명은 실패로 끝났다. 비록 군사적으로는 실패했지만, 동학농민혁명은 조선 사회의 모순을 드러내고 근대화를 위한 중요한 전환점이 되었으며, 이후의 항일 의병 운동과 독립운동에도 큰 영향을 미쳤다. 동학농민혁명 이후 동학은 제3대 교주 의암 손병희(孫秉熙)에 의해 '천도교'로 개칭되었고, 근대 민족운동의 한 축으로 자리매김했다. 특히 3·1운동 당시 손병희를 비롯한 천도교 인사들이 민족대표로 참여하는 등 독립운동에 기여하였다.

동학은 단순한 종교를 넘어 조선 말기 격변하는 시대에 민중의 아픔을 보듬고, 인간 존엄과 평등, 그리고 새로운 세상에 대한 염원을 담아냈던 우리 민족 고유의 사상이자 운동이다. 그 정신은 천도교로 계승되어 오늘날까지 이어지고 있으며, 한국 근대사에서 민족 의식과 사회 변혁을 이끌어낸 중요한 유산으로 평가받고 있다.