중국의 문예비평가 김성탄(1610∼1661)의 문장론에 『홍운탁월(烘雲托月)』이란 문장법이 있다. 달이 흰색이므로 검은 붓으로는 직접 그릴 수가 없으므로 달 주변을 검게 칠함으로써 달을 드러나게 하는 동양화 화법의 한 방법이다.

또 『갈고해례(羯鼓解穢)』의 법도 있다.

당나라 현종이 화비(花妃)와 더불어 청유리잔에 포도주를 따라 마시면서 음악을 듣는데, 기분이 흡족하지 않았다. 하여 현종이 갑자기 벌떡 일어나더니 화비에게 ‘갈고’라는 악기를 가지고 오라하여 친히 ‘어양참화(漁陽慘禍)’라는 노래를 불렀다. 그 창창한 노랫소리에 피지 않았던 꽃이 곧바로 피어났다는 일화처럼 흥취를 불러일으키게 하는 문장을 가리키는 것이다.

또한 『월도회랑법(月度廻廊法)』과 『이당취수법(移堂就樹法)』도 있다.

월도회랑법은 달빛이 미인을 비추듯 문장을 작성하는 기법을 말한다. 봄날 밤에 미인과 함께 정자에 앉아있다고 하자. 구름을 벗어난 달이 처마를 비추지만 미인은 아직 어둠에 묻혀 보이지 않는다. 달빛이 마루 아래 댓돌을 지나 난간과 쇄창(鎖窓)을 지나고 나서야 미인을 비추기 시작할 것이다. 미인을 비추되 버선 발끝부터 서서히 비춰 마침내 가냘픈 허리와 풍만한 가슴과 도화 빛 얼굴 그리고 삼단 같은 검은머리까지 비춘 연후에야 온전히 미인을 바라볼 수 있을 것이다. 애간장을 끓이듯 주제를 서서히 드러나게 하는 문장기법이 그것이다.

이당취수법은 문장의 위치를 운치 있게 변경하는 기법이다. 가령 별당에서 글을 읽는데 햇볕이 너무 뜨거워 그늘이 필요한 날이 있다고 하자. 별당 뒤에 있는 나무를 별당 앞으로 옮겨 그늘을 만들고 싶지만 나무가 고목나무라 옮기기 어려울 경우, 별당을 허물어 고목나무 뒤에다 옮겨짓듯 과감하게 문장의 위치를 변경하여 완성하는 문장기법이다.

나는 그의 문장론에 <절송득일(切松得日)의 법>이란 자작 기법을 하나 더 추가하고 싶다.

(누구나 이미 다 알만한 것이지만 나의 우연한 체험을 한 토막 올려본다.)

몇 해 전인가, 새해 일출을 보러 친목회 회원들과 함께 강릉 시외에 있는 용연사(龍蓮寺)라는 산중 절에 간 적이 있었다. 승용차로 12월 31일 오후에 용연사에 도착하여 객사에 행장을 풀었다. 처음엔 가방만 내려놓고 곧바로 동해 바닷가로 나가는 줄 알았는데 그게 아니었다. 절 뒷산에서 일출을 본다는 것이었다.

아니 강릉까지 와서 산중에서 그것도 바닷가와 거리가 꽤나 멀리 떨어진 사찰에서 일출을 본다니, 퍼뜩 납득하기가 어려웠다.

한 회원도 나와 같은 심정이었는지 “바다에 나가야 해를 보는 거 아닙니까?” 하고 질문을 던졌다. 그러자 인솔자인 K교수가 절 ‘뒷산에서도 멋진 일출을 볼 수 있다’는 주지스님의 말을 전해 들려주었다. 그래도 접수가 어려운 듯 그 역시 고개를 갸웃거렸다.

여하튼 저녁 공양(식사) 후 이런 저런 잡담을 나누며 잠을 자는 둥 마는 둥 하다 1월1일 새벽 3시에 자리에서 일어나 도량석(道場釋)을 돌고 뒷산으로 올라갔다. 서둘렀다고 생각했는데 주지스님과 여러 일반신도들이 이미 정상 가득 자리를 잡고 서성거리고 있었다.

위치가 산 꼭대기였지만 키 큰 소나무가 울창하여 어디가 어디인지 방향을 가늠할 수가 없어 난감해 하고 있을 때 주지스님이 허공의 한쪽방향을 손으로 가리켰다. 그곳은 소나무가 베어져 있었고 그 사이로 어슴푸레 동해 바다 수평선이 내다보였다. 주지스님이 해를 보기 위해 일부러 그 방향의 소나무 가지를 모두 베었노라고 들려주었다. 소나무 가지를 베기 전에 목신(木神)에게 양해를 구하느라 재(齋)도 정중히 올렸노라고 덧붙여 설명해주었다.

얼마를 기다렸을까, 이윽고 새해가 떠올랐다. 먼 거리였지만 파도가 출렁이는 수평선 위로 둥근 새해가 푸른 소나무가지 너머로 붉고 선명하게 내다보였다.

순간, 새해처럼 절송득일(切松得日)이란 말이 내 머릿속에도 슬그머니 떠올랐다. 말인즉 새해를 보기 위해서는 아까운 소나무를 과감히 잘라내야 했듯이, 글의 주제를 선명하게 하려면 주제를 가린 문장을 모두 잘라내 버려야 한다는 작은 각성이었다.

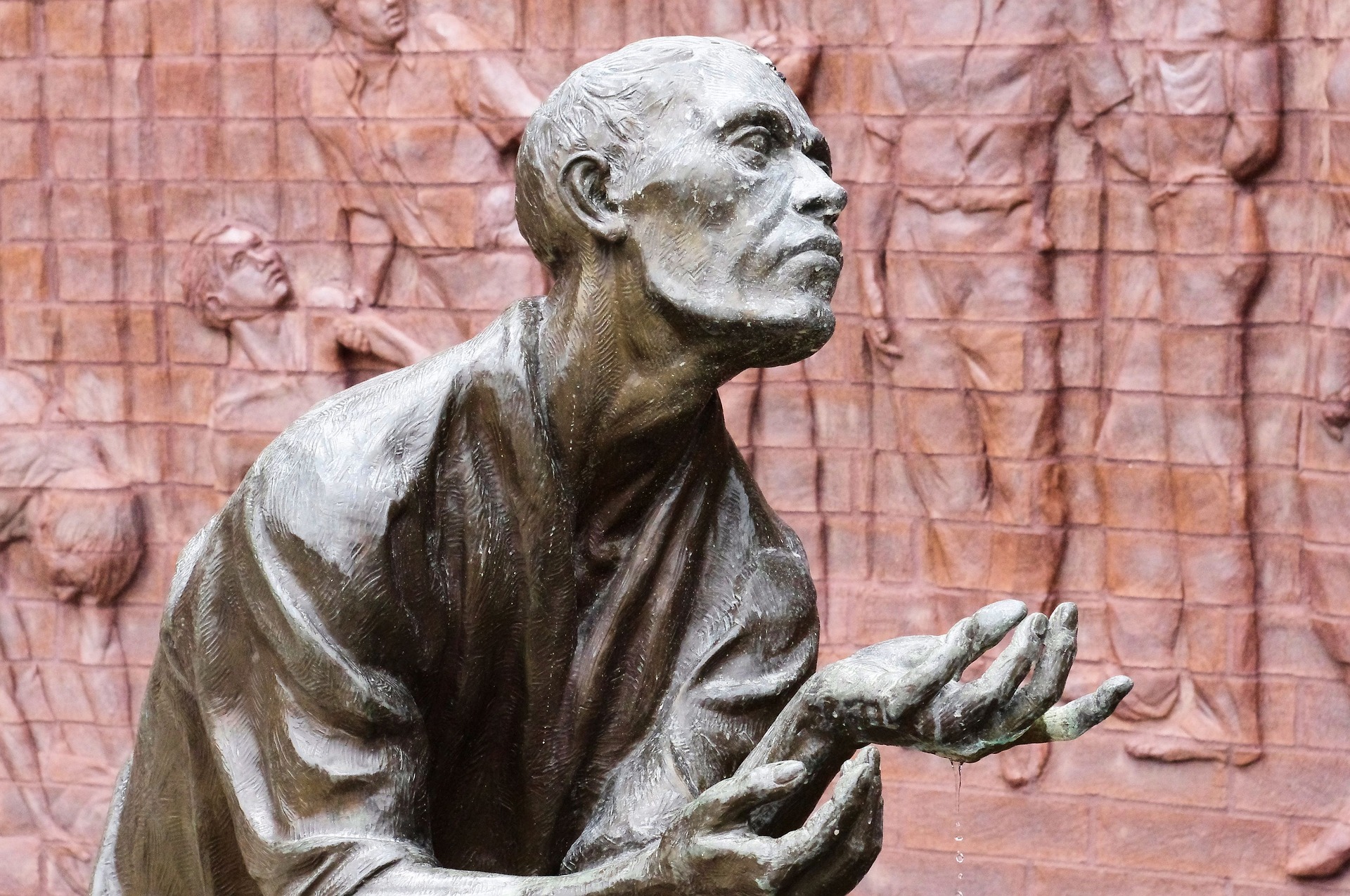

그러고 보면 <내 마음의 명상>도 같은 형태의 작업이 아닐까 싶다. 평안하고 맑은 마음을 갖기 위해서는 마음속에 무수히 떠오르는 생각(번뇌·망상)을 잘라내야 하는 것이기에 말이다.

누구나 번잡한 생각(번뇌·망상)을 모두 삭둑 잘라내고 걱정거리 없이 평안하게 지내는 행복한 계묘년(癸卯年) 새해를 기원해본다.